動画を作る人にとって、自分の 演出 があるというのは夢と憧れだと思います。しかも素晴らしい性能の iPhone 15 Pro MAXさえあれば!誰もが素晴らしい動画を作れるものと思ってしまうかも知れません。

動画を始めたら、エモい動画、カッコいいシネマティックな映像を作りたいと思うかと思います。しかし自分がそう思っていても伝わっていない事は多々あるかと思います。自分だけがかっこいいと思って作っていたり、もしくはとてもエモいと思っていた映像が誰も共感してくれていなかったり。高性能な iPhone を買ったのにいい映像にならなかったり、超高額なシネマカメラを使ってみたのに、作品に込めた思いが観客に伝わらない。

観客にどう思って欲しいのか?どう感じて欲しいのか?といったように観客に伝える方向付けをする仕事があります。それを演出と言います。演出は動画の方向性を与え調和をはかる役割を持ちます。エモい動画、カッコいいシネマティックな映像を作りたいと思ったのならきちんと設計する必要があります。動画に携わるものとして観客に伝わるようにきちんと演出していきたいですね。

以前投稿した絵コンテの書き方の記事で、絵コンテを描く以前に演出の考え方がわからないというご意見を多数いただきました。私もどのように考えればいいかを模索しながら動画を作っていますが、ここでは、先人達の知恵に肖って演出のやり方、考え方の一例をざっとまとめてみることにしました。不定期になりますが、追記していく予定ですので是非チェックしてみてください。

先程述べた様に私もまだまだ修行の身です。皆様と一緒に学んでいければと思いますので、よろしくお願いいたします。

また、誤っている点がございましたらご連絡ください。随時修正させていただきます。

この記事で知れること

この記事では、演出の大枠の説明から、具体的な技法の解説や演出の意図までを知ることができます。

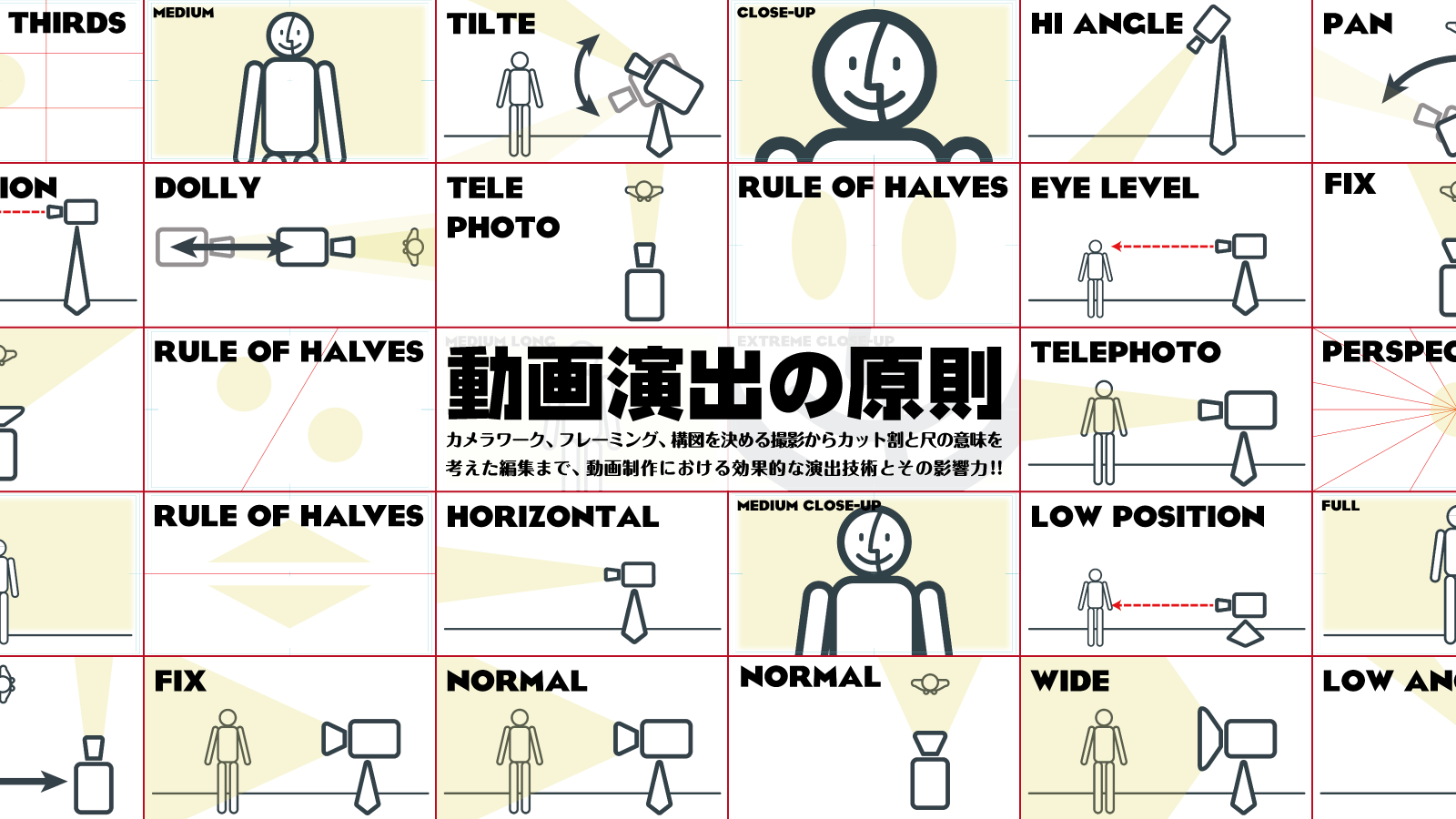

カメラワークの基本、フレーミングと、カット割り、そしてその技法の解説まで、この記事を通してなんとなくやっていたことを明確にできればと思っています。

記事内では書ききれない内容については、おすすめの書籍などご紹介してますので、そちらを参考にしていただけると、より詳しく学べますよ!

iPhoneしか持っていない人でも参考になる情報をまとめています。それでは、どうぞ!

作りたい動画がある時は、自分の頭の中に作りたい動画のイメージが浮かび上がっているので、どんな動画を作ろうかと準備をするのはとても楽しい時間だったりすると思います。

しかし、動画を作ることを依頼されたり、仲間同士で動画を作ることになった場合は自分の思いをなかなか形にしづらかったり相手の思いを動画にするのはとても骨のある作業だと思うかもしれません。

動画を作るには、観客にどう思って欲しいのか?どう感じて欲しいのか?といったように観客に伝える方向付けをする作業が必要です。『より面白く、美しく、怖く、悲しく、わかりやすく、かっこよく』伝える方法を考えなくてはいけません。

その為には、画面の枠フレームの中のどこに被写体を配置するか?大きさはどう撮るのか?編集の時のつながりのタイミング、これらを細かく決定していかなければいけません。

動画ではこれを演出と言います。演出は動画の方向性を与え調和をはかる役割を持ちます。雰囲気を作るものであり、動画全体の出来不出来を分けるものといえます。

誰もがスマホだけで簡単に動画が出来てしまうからこそ、きちんと『どんな動画を作る』のか?どんなふうに伝えたいのかを考えることが大切です。好き嫌いだけで絵を決めるのではなく、目的意識を持って手段を講じること。これができれば最新のスマホ(iPhone13Pro)だけでも素晴らしい動画を作れます。

つまり、TikTokだって立派な演出をしているのです。15秒、1分、3分の尺の中で面白く見せようと努力をすることはまさに演出です。そして動画を作っていけばいくほど何が足りないか?より良い動画を作るのに何が必要となってくるかがわかるはずです。さぁこの記事を読んで、あなたも動画を演出したと言える人間になりましょう!

- こちらの記事もチェック

実際に演出を実践してみよう!絵コンテで動画演出の設計図を描く!

演出 の役割

演出は動画の根幹の部分です。全てに関わります。人物がいるのなら話す内容や何処で話すのか?ということや、時間は何時にするのか?天気はどうなのか?など内容にかかわることから、撮影時のカメラワークや、編集時のカットとカットの繋ぎをどう繋ぐのか?音楽は入れるのか?どんな曲なのか?などを決めます。

つまり演出とは映画でいうところの監督がやってる事であり、テレビ番組でいうところのディレクターです。演出とは、物事を表現するときに(機械などの動作の装飾的な動きも含め)それを効果的に見せることなので、演出家(監督、ディレクター)は動画の完成イメージを誰よりも把握していて、実現できるようにしなければいけません。

動画だけでは収まらない 演出 の世界 動画以外で使われる演出とは

演出は、テレビ業界や昨今のクリエイター業界に合わせてディレクションと言われたりすることも多いです。少人数のスタッフで全体をまとめて方向づけすることが多くあるのでそう呼ばれます。

あえて演出だけの役割を他の監督業の役割と分けて呼ぶ場合は、全体の統括ではなくより専門的な判断を求められるときに分けて呼ばれることがあります。

安心できるのも 演出

映画やドラマなど、役者の演技を決める演出があるように、撮影、編集にも演出はあります。

演出はあまりにも当たり前すぎて、初心者や未経験者は疎かにしがちだったりします。また動画制作に慣れてくると、作業がルーティーンになりがちで演出が疎かになりがちだったりもします。型にはめて方向性を決めるのだから、それでいい場合もあります。例えば、サザエさんやちびまる子ちゃん、ドラえもんやクレヨンしんちゃんに毎回違う、観客が考え込まなければいけない要素があると、それは目的を果たせていないと言えます。期待を裏切らないようにすること(期待を裏切られることを期待されているのなら期待を裏切るようにすること)を毎週安定して観客にみせることも演出の仕事です。再生数の多いYouTubeチャンネルなどは、その辺りをきちんと意識して作られていると思います。

動画の演出が変われば全く違う動画になります。ですから演出の役割を担う演出家が変われば、全てが変わってしまいます。

iPhone 14Proのシネマティックモードは 演出 技法の一つです

意味を伝えることを演出という話をしましたが、新しく販売されたiPhone14Pro に搭載されている、被写界深度やフォーカスポイントを調整することができるシネマティックモードがあります。

これも動画においては”見ている”、”見ていない”の意味を伝える技法であり演出です。

このシネマティックモードをより活用するためにも、より多くの演出技法を身につけることをお勧めします。

演出というととてもハードルを高く感じてしまうかも知れません。演出とは何を伝えたいのか?という伝える方向づけなので何だって演出することができます。もちろんカメラはスマホのものしかなくても演出はできます。是非、お手持ちのスマホで試してみてください。

- こちらの記事もチェック

iPhoneだけでも実践できる基礎的な撮影技法をご紹介します。

演出 の種類

演出家という仕事があります。舞台や映像作品でその作品の芸術性・エンターテインメント性が高まるよう、

- 役者への演技指導

- 照明

- 美術(大道具・小道具)

- 音響効果

などの指示・決定を担当します。

テレビドラマや映画などの映像作品の場合は監督と言われる業務です。監督やディレクターが演出家を兼ねているケースが多いため、撮影のカメラワーク、最終的な仕上げにつながる編集にも効果的に作品の芸術性・エンターテインメント性を高めるようにプランニングすることを演出と呼ぶこともあります。

この記事では動画における制作・撮影・編集における各分野の演出について詳しく述べていきます。

企画段階で 演出 していること

脚本を書き始める前から演出の仕事は始まっています。内容に対して表現の議論を行います。脚本は脚本家の仕事なので、演出の仕事かというと厳密には違います。

しかし、脚本を手がける監督も少なくなく、最近では1人で全て手がけるビデオグラファーの方もいますので脚本の段階でも演出の仕事をしているという意識は必要です。

- キャスティング

- ロケハン

- 小道具・衣装合わせ

- 撮影

- 編集

など決定しなければいけない事は多岐にわたりますが、これら全て企画の段階で決められていた方が演出はしやすいです。

演出の設計図である絵コンテは以下のことを踏まえた上でコンテを切り、演出していきます。

- キャスティングはどういう役に、どういう俳優を割り当てるか?どういう性格にしていくかを決定します。これもまた演出の仕事でもありますので監督、ディレクターは考えをも持っていなければいけません。とはいえ大きな企画になると、スポンサーやプロデューサーによって既に決定されていることが多いので、演出家は与えられた配役でどう演技させるのかを念頭に置く必要があります。

- ロケハンは、ロケーションハンティングのことで撮影を行う場所を決定します。空間が持つ演出効果はありますので、映像の中でどの様に、その場所を活かすのか?作りたい映像にあった場所なのだろうか?を決定しなければいけません。

- 小道具・衣装合わせ。きちんとどのシーンで何が使われているのかを把握していなければ繋がった映像を作るのは難しくなります。なので専門のスタッフが就くことが多いですが、映像の映えにもっとも影響される部分でもあるので監督にとってとても重要な仕事です。。

- 撮影ではカメラワークやカメラ位置、カメラが捕らえる画角管理する。カメラ・ポジション(撮影場所)や画角、とカメラの動作、役者の演技を決定します。絵コンテの段階で決まっていることではありますが、現場を意識していなければ、繋がった映像を撮影することはできません。撮られていないものはどうしようもないので、絵コンテの段階でいかに設計してあるかが問われます。

- 編集は総仕上げに当たる部分です。映像と映像の繋ぎ方を決定し、音楽や効果音などをつけます。どのように繋ぐかで伝わり方が大きく変わってくるので、絵コンテの段階でほぼ全て決定されていないといけませんが、編集段階で修正を加えることは多いです。

このように専門家が分業でやることでより良い作品が生み出されるわけですが、

役者への演技指導における 演出

抽象的な指示から具体的な指示

動画における演技指導は具体的な方が良いと考えられています。編集段階におけるカットのつなぎや、カメラワークとの連携、照明の当たり方など細かく調整しなければならない項目が多数あるからです。

しかし事細かく具体的に指示をした演技が面白いとはいえないことも多いです。なぜならば演者や被写体の個性を封じてしまう事になるからです。演者というのはドラマや映画などの物語を演じることだけではありません。バラエティ番組などの出演者にも言えます。観客は動画の中の人を見ます。その人が自然に振る舞えていなかったら違和感を持つでしょう。嘘だと感じるかもしれないし一度、違和感や疑わしく感じてしまった観客に再び動画の中に没入してもらうのは至難の業です。

舞台装置としての 演出

動画における舞台装置とは、ロケーションの現場を指します。

誰と、何が配置されていて、何処で行われているか?を選び取ります。その舞台が、物語にどの様に影響されて物語ろうとしているのかを選び取ります。

脚本の段階で決まることであり、スケジュールの都合で現場の監督(ディレクター)が変更を示すこともありますが、その時も、時間や場所が変更されることで、物語にどのような影響が起きるかを加味しなければいけません。

雨で悲しい場面を表現しようと決定したものを、晴わたる青い空の日に撮るわけには行きません。しかし逆にそういった表現が物語に深みを持たせることもあります。その判断をしなければいけないのでとても大切な仕事となります。

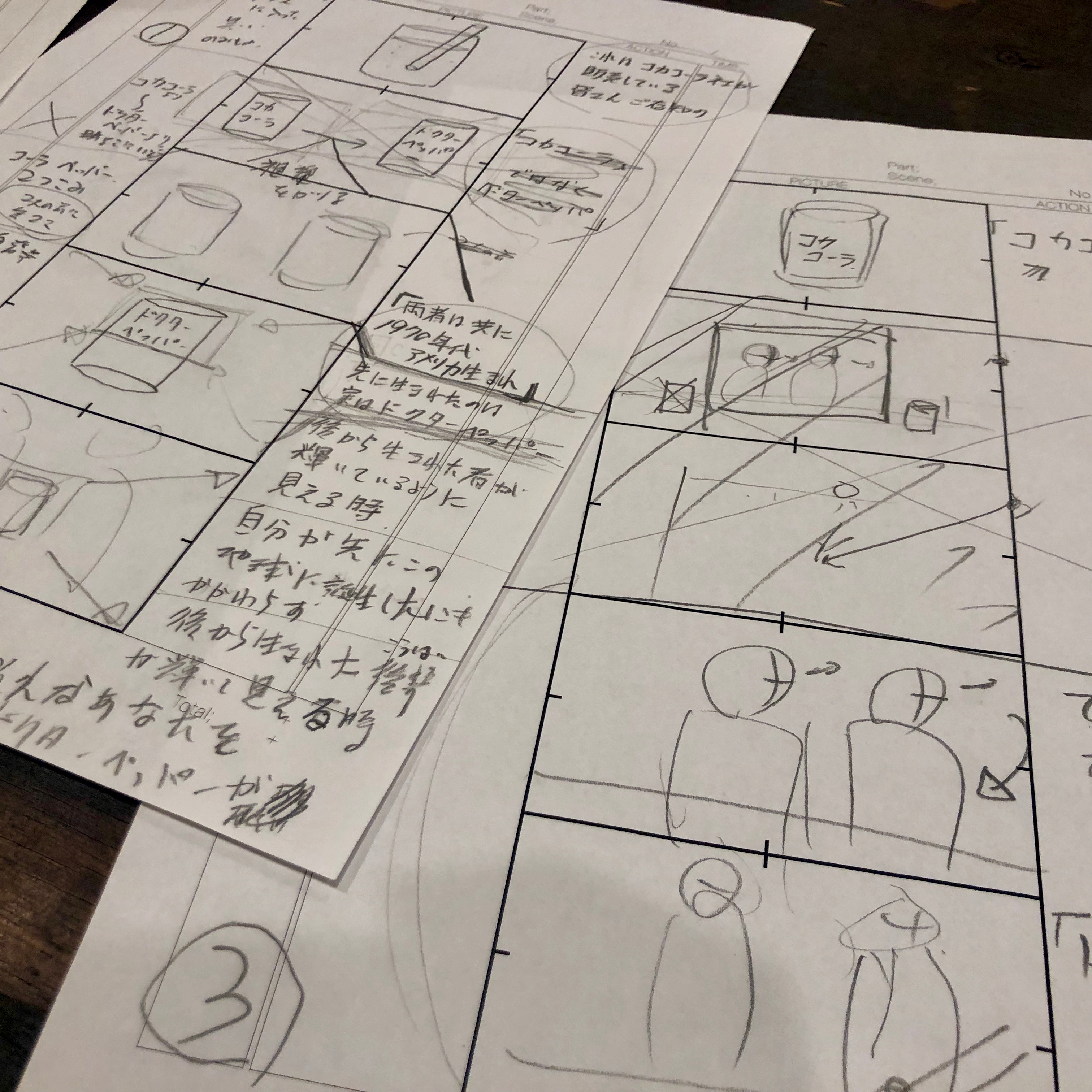

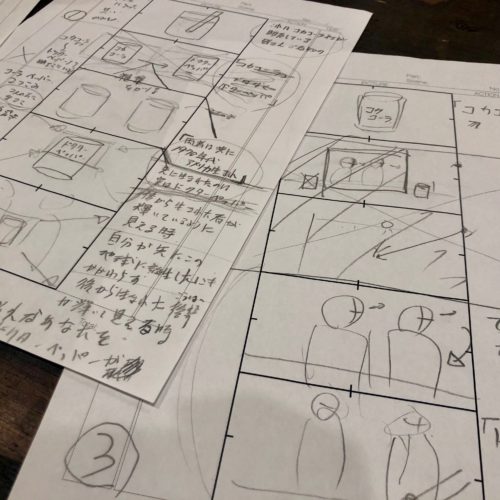

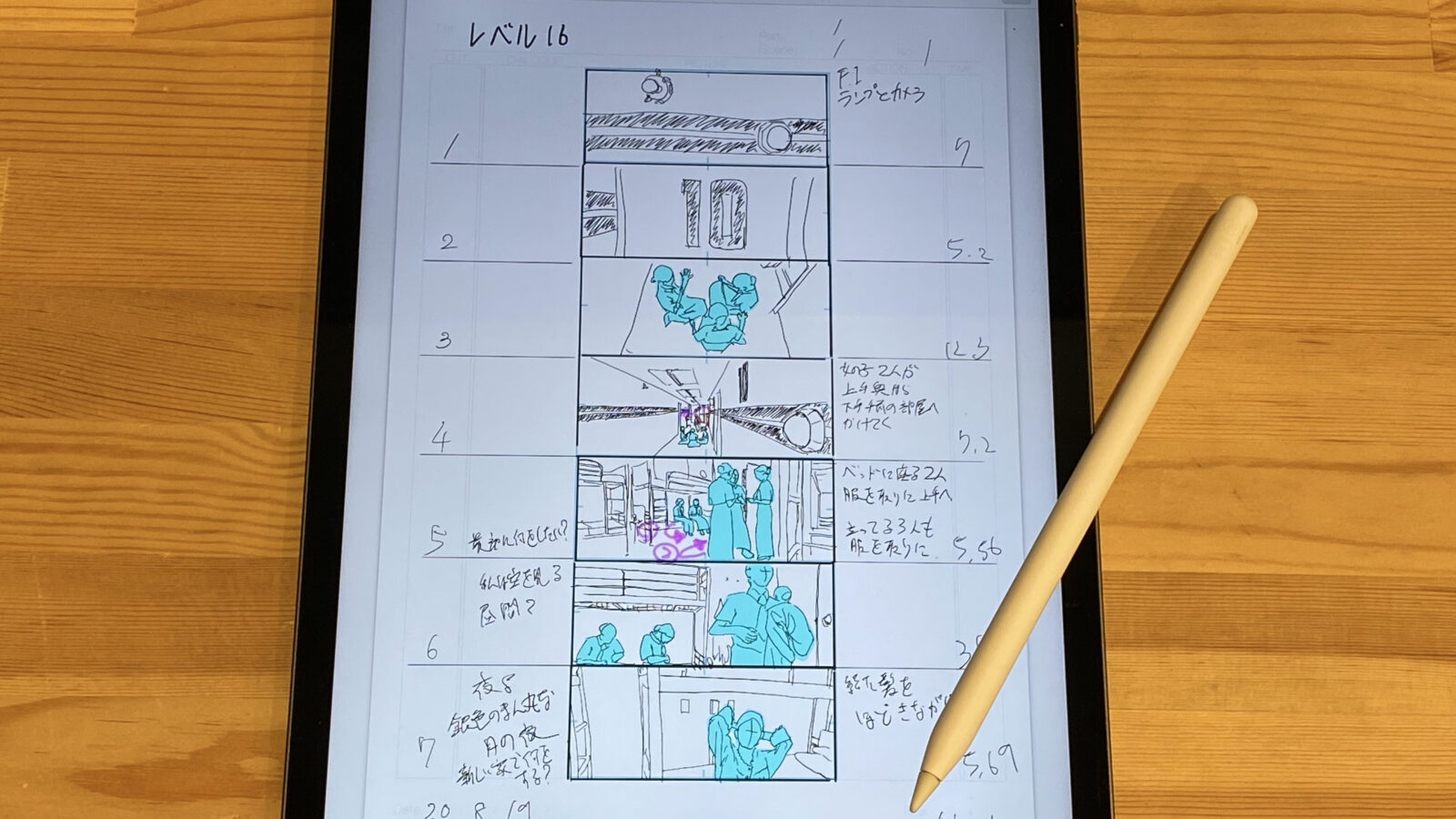

絵コンテの描き方

動画の演出には絵コンテを描いて伝えるという行程があります。絵コンテが映像の演出の全てと言っても過言ではないでしょう。絵コンテは動画の設計図のようなもので、1続きのカット(画面)がどのようなものかを説明しています。

ですので画面という言葉から画コンテ と書くこともあります。

一つのカット(画面)で演出する(伝える)ことは「被写体はどのようなサイズ、構図になるか」「被写体はどのような動きをするのか」「カメラのどの部分から画面に入ったり出たりするのか」「カメラ自体はどのような動きをするのか、固定(フィックス)なのか」「どのくらいの時間映しているのか(尺)」などを伝えます。これは絵コンテ上で撮影していると言えるでしょう。

そして、絵コンテを上から順番に読めば、映像の流れ(時間の流れ)が把握できるようになっています。カットの流れ(順番)が演出する(伝える)ことは、絵コンテ上で編集していると言えるでしょう。

つまり絵コンテが書けなければ動画の演出をしているとは言えませんし、撮影も編集も考えて作ったとは言えないでしょう。

絵コンテで行われる 演出

- 被写体のサイズ :被写体はどのようなサイズ、構図になるか

- 被写体の動作 :被写体はどのような動きをするのか

- INとOUT :カメラのどの部分から画面に入ったり出たりするのか

- カメラの動作 :カメラ自体はどのような動きをするのか、固定(フィックス)なのか

- ひと続きの時間 :どのくらいの時間映しているのか(尺)

- カットの順序 :複数に渡るカットの順番、何を最後に印象付けるか

- 繋がりの緩急 :それぞれのカットに映るものを印象付けれているか?

- 視線の流れ :フレーム内の視線の動きで、気持ちの方向決めをする

- こちらの記事もチェック

用語の解説はこちらの記事に詳しく掲載しています。

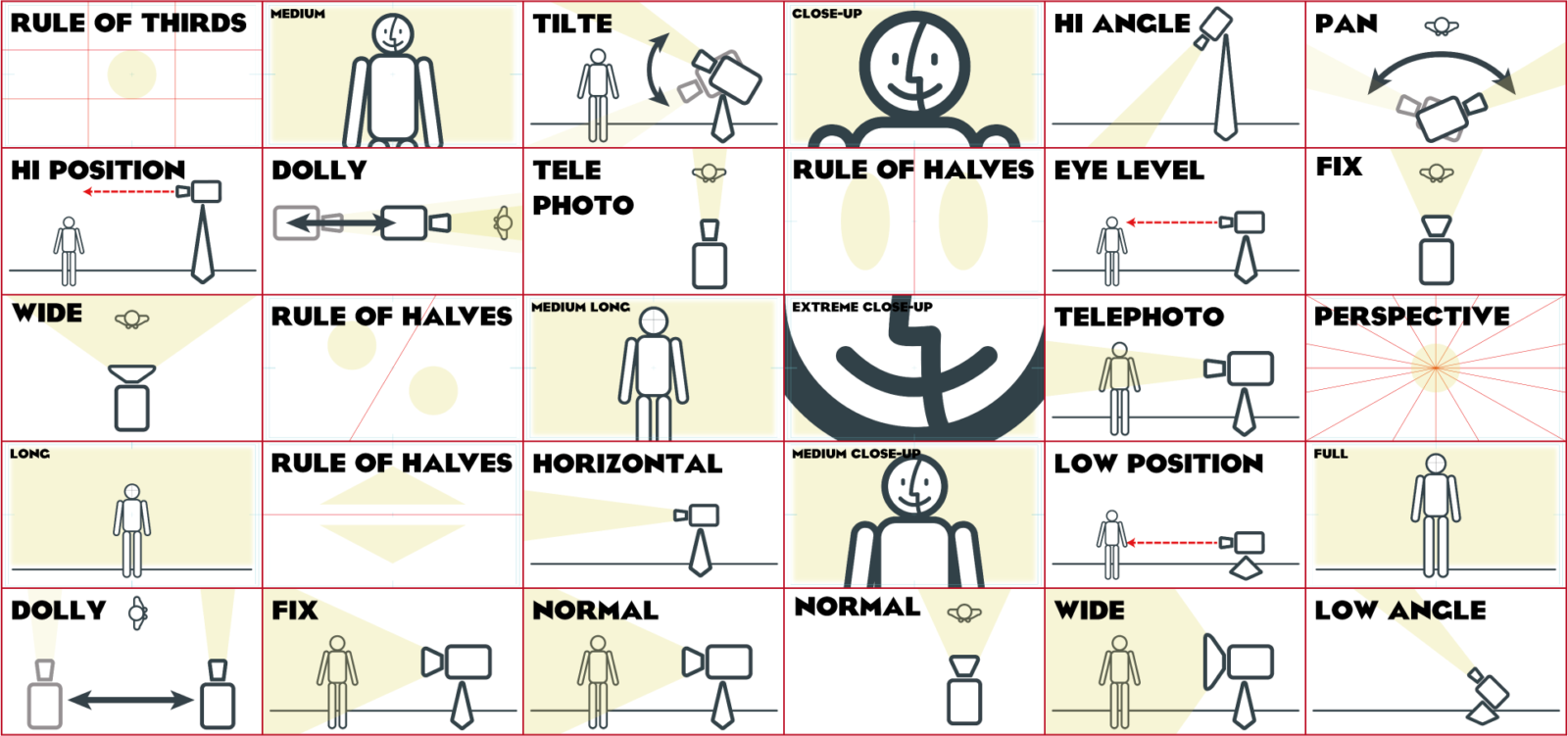

カメラで行う 演出

撮影段階の演出といいえば画角や構図などのフレーミングやカメラワークになります。それは、被写体のサイズやカメラの動きといった瞬間の瞬間の画面に映るものを決める作業でもあります。

その瞬間のうちに何が写り込んで観客にどう思わせるのか?が大事になります。ここでは、被写体のサイズ感によって与える観客の印象をまとめてみたいと思います。

撮影演出での目的

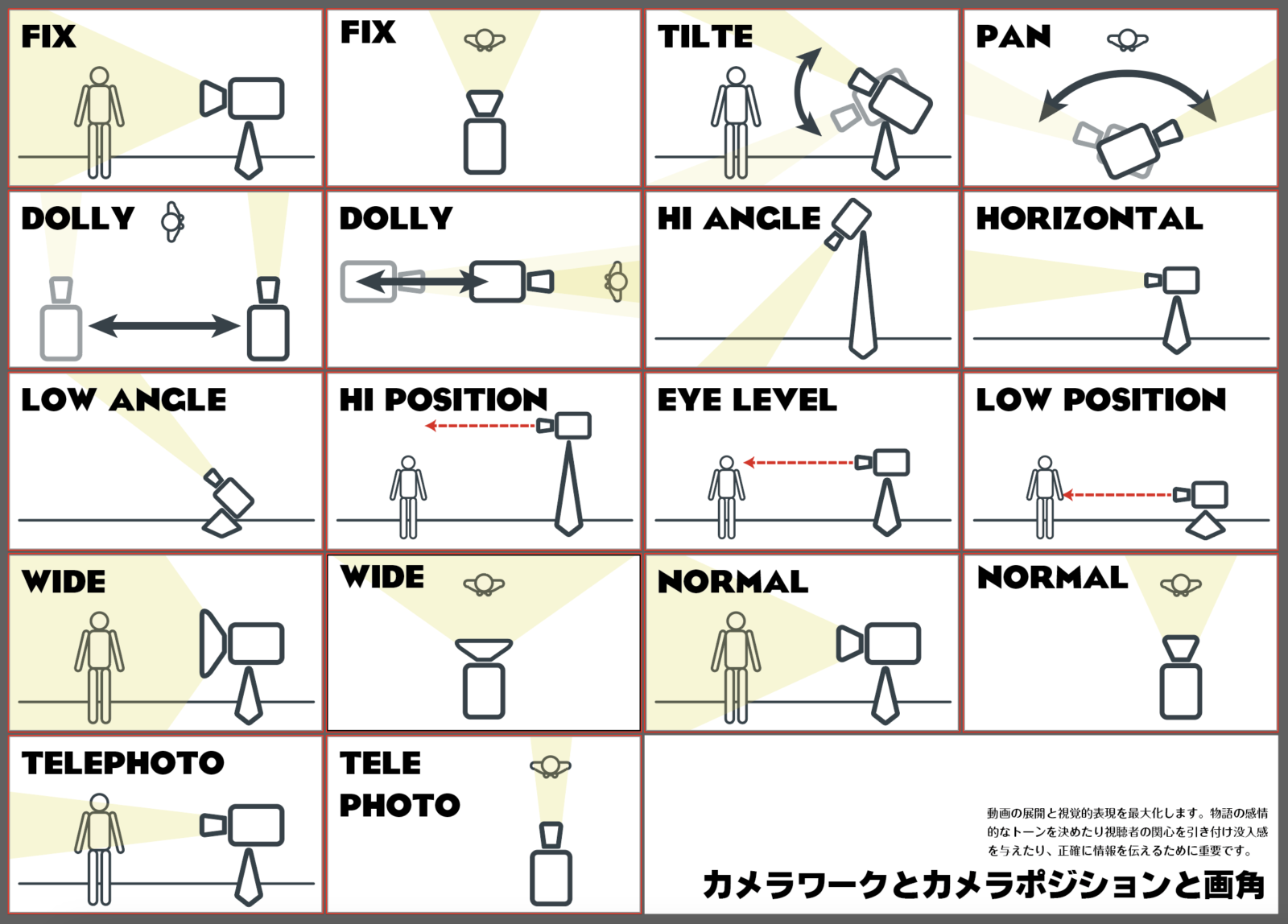

カメラワーク、カメラポジション、画角を決める主な目的は、映像作品における物語の展開と視覚的表現を最大化することです。これらの要素は、物語の感情的なトーンを設定し、観客の関心を引き付け、情報を伝えるために重要です。

映像制作における各要素の目的をより詳しく説明します:

- 構図:

- 映像内のすべての要素(被写体、背景、小物)の配置とバランスを決定します。

- 物語の重要なポイントや感情的な重みを観客に伝えるために使用されます。

- 三分割法や黄金比などの技法を使って視覚的に魅力的な映像を作り出します。

- レイアウト:

- シーン内の空間的な関係性と全体的な視覚的印象を構築します。

- シーンの雰囲気や物語のテーマを補強し、視覚的な調和を作り出します。

- 観客の目を特定のポイントに導くために重要です。

- カメラワーク:

- カメラの動き(パン、ティルト、ズームなど)を通じて、シーンのダイナミズムを作り出します。

- 感情的な緊張やリラックスを視覚的に表現し、観客の興味を維持します。

- カメラの動きによって、映像にリズムやテンポを加えます。

- カメラポジション:

- カメラが置かれる位置によって視覚的な視点が決まり、物語の観客への伝達方法が影響を受けます。

- ハイアングル、ローアングル、アイレベルなどの異なるポジションが、シーンの感情的な意味を変えることができます。

- 画角:

- レンズの焦点距離によって被写体や背景の映像内での見え方が変わります。

- 広角レンズは広範囲を捉え、望遠レンズは被写体に焦点を当て、背景を圧縮します。

- シーンの感情的な深みや空間的な関係性を強化します。

- 被写体のサイズ:

- カメラからの距離やレンズの選択によって、映像内での被写体の視覚的な大きさを調整します。

- 被写体の重要性、感情、物語内での役割を強調するために使用されます。

- 観客の感情的な反応や被写体への共感を促進するために重要です。

これらの要素を適切に組み合わせて使用することで、映像作品は観客に対してより強い感情的な反応や深い理解を引き出すと同時に、視覚的に魅力的な体験を提供するために総合的に使用されます。

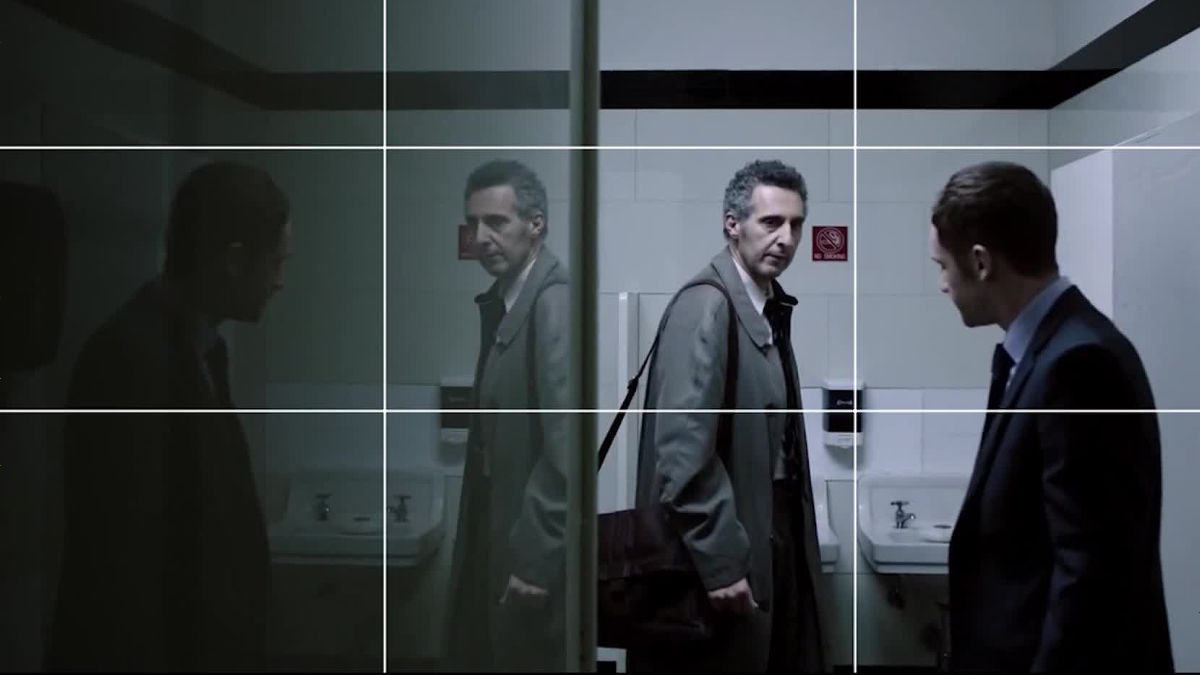

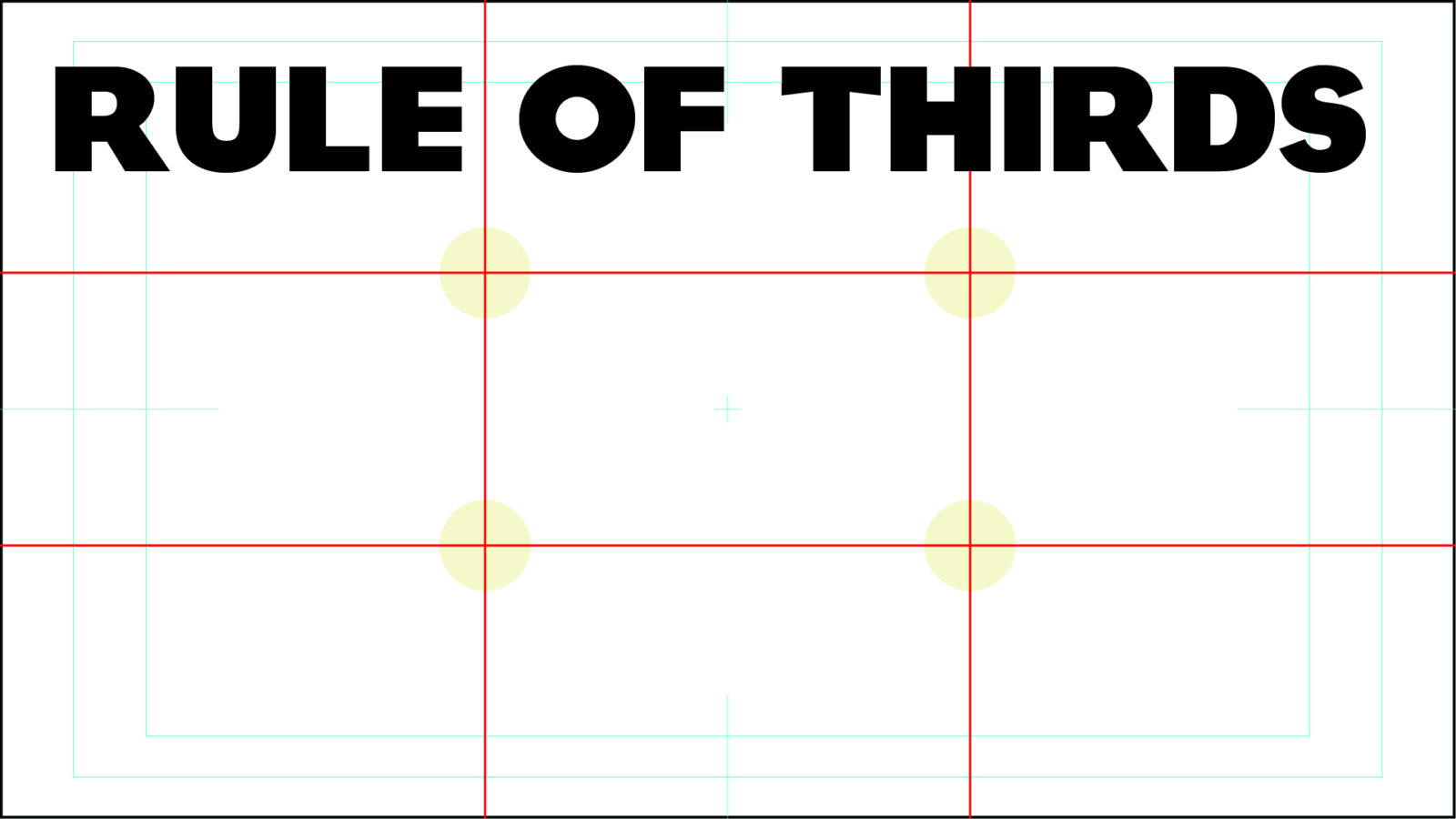

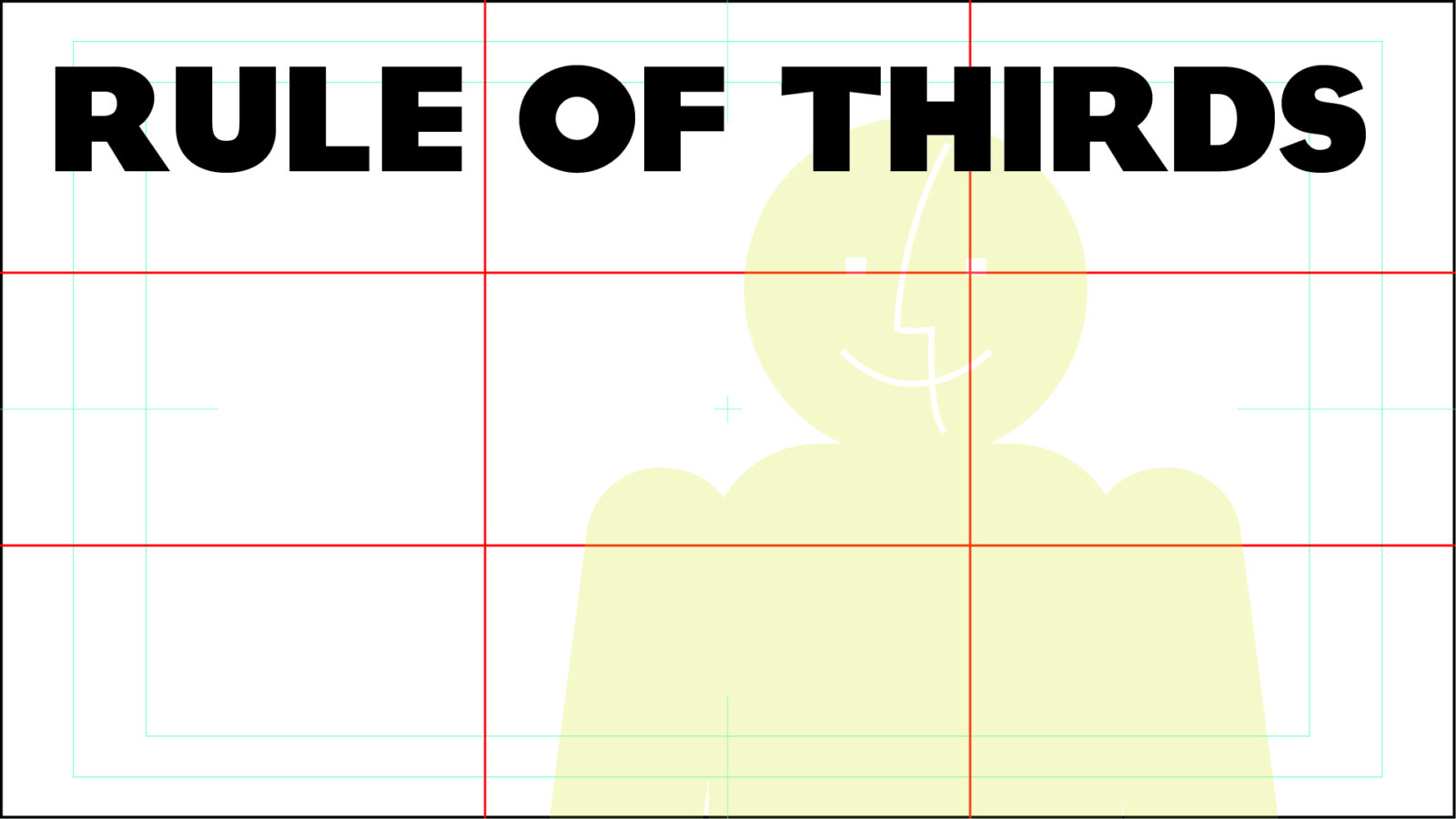

構図 と レイアウト

同じ意味合いの言葉に感じられるかもしれませんがこの二つは違います。構図は画面全体の構成示します。レイアウトは、画面内のものの配置を示します。三分割法や一点透視図法を組み合わせて決めていくことが多いです。

- 構図 :画面全体の構成「フレーミング」「カメラアングル(アイレベル)」が含まれる。

- レイアウト :画面内における物体の配置を指す。物体をどこに(where)、どんな風に(how)配置するかを決める。

構図は、映像や写真の画面全体の構成を示すもので、視覚的な印象や物語の伝達に重要な役割を果たします。構図は、シーン内の要素がどのように配置され、相互に関連しているかを決定し、視覚的なバランスやリズムを作り出します。これは、観客の注意をどこに集中させるか、どのような感情的な反応を引き出すかを制御するために使われます。

レイアウトは、画面内の個々の要素の具体的な配置を指します。これには、被写体、背景、物体などの相対的な位置や大きさ、そしてこれらが画面内でどのように組み合わされるかが含まれます。レイアウトは、画面の各部分の視覚的な重要性を強調し、観客の目を自然に導くために重要です。

映像制作者は、これらの技法を組み合わせて使用し、シーンの目的や物語の要求に応じて構図とレイアウトを決定します。三分割法と一点透視図法の適切な組み合わせは、視覚的に説得力があり、感情的に響く画像を作り出すのに役立ちます。これらの技術は、映像の美的価値を高め、観客の関心と感情を引き付けるために非常に効果的です。

三分割法 の レイアウト

横それぞれを三分割し、その交点や線にメインとなる被写体を配置する構図です。

動画は基本的に編集することを前提としています。観客に没入感を持たせるために、視点をどこに集中させ、次のカットでどこに移動するかを決める際に役立ちます。

画面を水平及び垂直に等分した三つのラインと九つの等しいセクションを使って構図を決めます。例えば三分割法で右にレイアウトしていたものの被写体が左を向いていた時に次のカットでは左側にレイアウトさせるなど、どこからどこへ移動するかを決めるガイドになります。

重要なのは、要素をこれらのライン上や交点に配置することで、バランスが取れ、視覚的に魅力的な画像が作成されます。

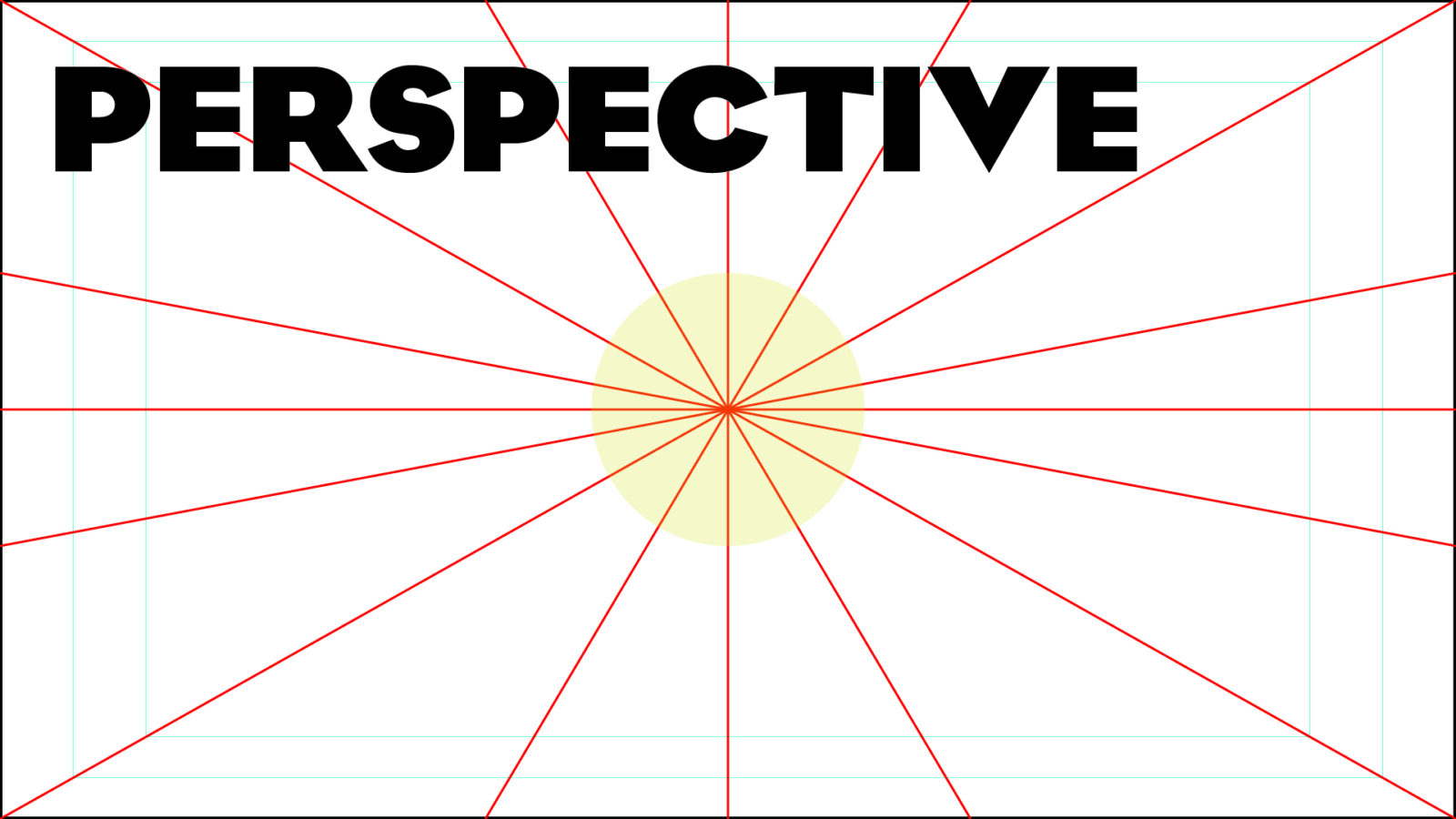

一点透視図法 の レイアウト

遠近法の一種で消失点を1つ持つ構図。奥行き方向の線は全て消失点に収束するように放射状になる構図です。

この構図は、平面の画面に奥行を持たせることができます。これは、深度と空間の感覚を与え、リアルな三次元の効果を作り出し一点に視点を集中させる事で動画に没入感を持たせることができます。

こちらの記事もチェック

被写体のサイズ

印刷物の視点の動きは左上から右上へ水平に移動し、次にそのまま右上から左下に斜めに移動した後、左下から右下へ水平に移動してものを認識します。

動画も概ね同じなのですが、印刷物と大きく違う点は、動画の場合は時間の経過で、観客が画面を見ている間に次の画面に変化してしまうということです。

つまり視点が動いている最中に画面が切り替わってしまうこともあるので、印刷物のような視点の動きにはなりません。

動画の場合、ひと続きの映像につき視点は一点しか見ていない事がほとんどと言っていいでしょう。

では、動画における観客の視点はどこを見てしまうのかというと、基本的には動いている(様に見える)ものと言っていいです。

人物が写っている場合は画面のこちら(観客)側を見ている大きな顔(概ねその顔の視線)が優先され、カットが切り替わる時は切り替わる前の視点の位置を起点に、次の対象を探し出します。この流れのスムースさが観客の没入感を誘います。

つまり、撮影での演出は観客の視点の動きと、カットを繋いだ時の流れを意識して構図をつくるということになります。

- 被写体のサイズ :被写体はどのようなサイズ、構図になるか

- 被写体の動作 :被写体はどのような動きをするのか

- INとOUT :カメラのどの部分から画面に入ったり出たりするのか

- カメラの動作 :カメラ自体はどのような動きをするのか、固定(フィックス)なのか

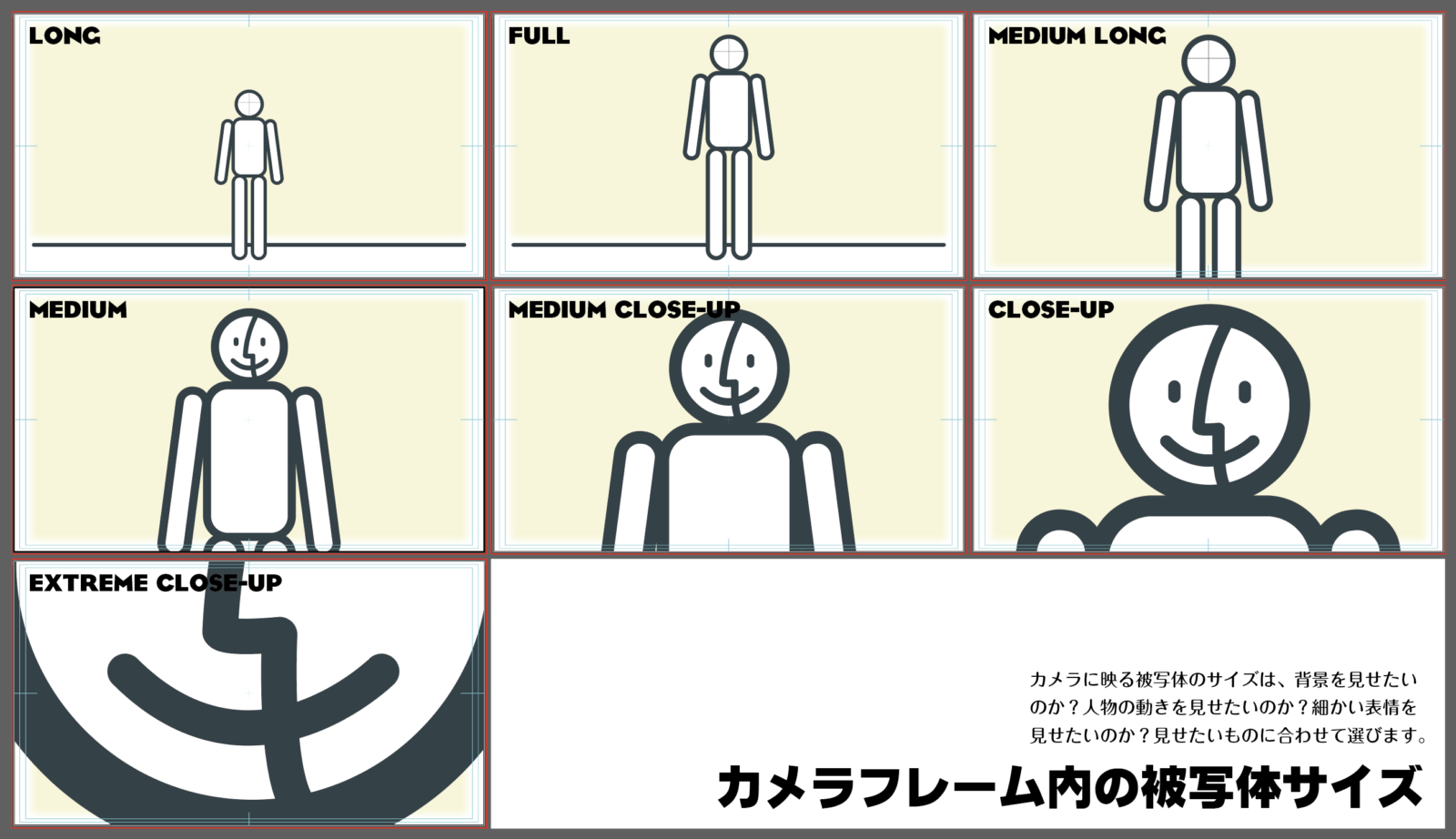

被写体のサイズ

カメラに映る被写体のサイズを選ぶ際、映像制作者は何を観客に見せたいかに基づいて決定を行います。背景を強調したい場合、より広いショットを使用して、撮影環境やシーンの文脈を示すことができます。これにはロングショットやワイドショットが適しており、広範な環境を捉えることで物語の舞台設定や雰囲気を伝えることができます。

一方で、被写体の動きや行動に焦点を当てたい場合は、フルショットやミディアムショットが適しています。これらのショットは、被写体の全身または半身を捉えることで、彼らの動きや身振りを明確に示し、シーンの物理的なアクションや被写体間の相互作用を観客に伝えます。

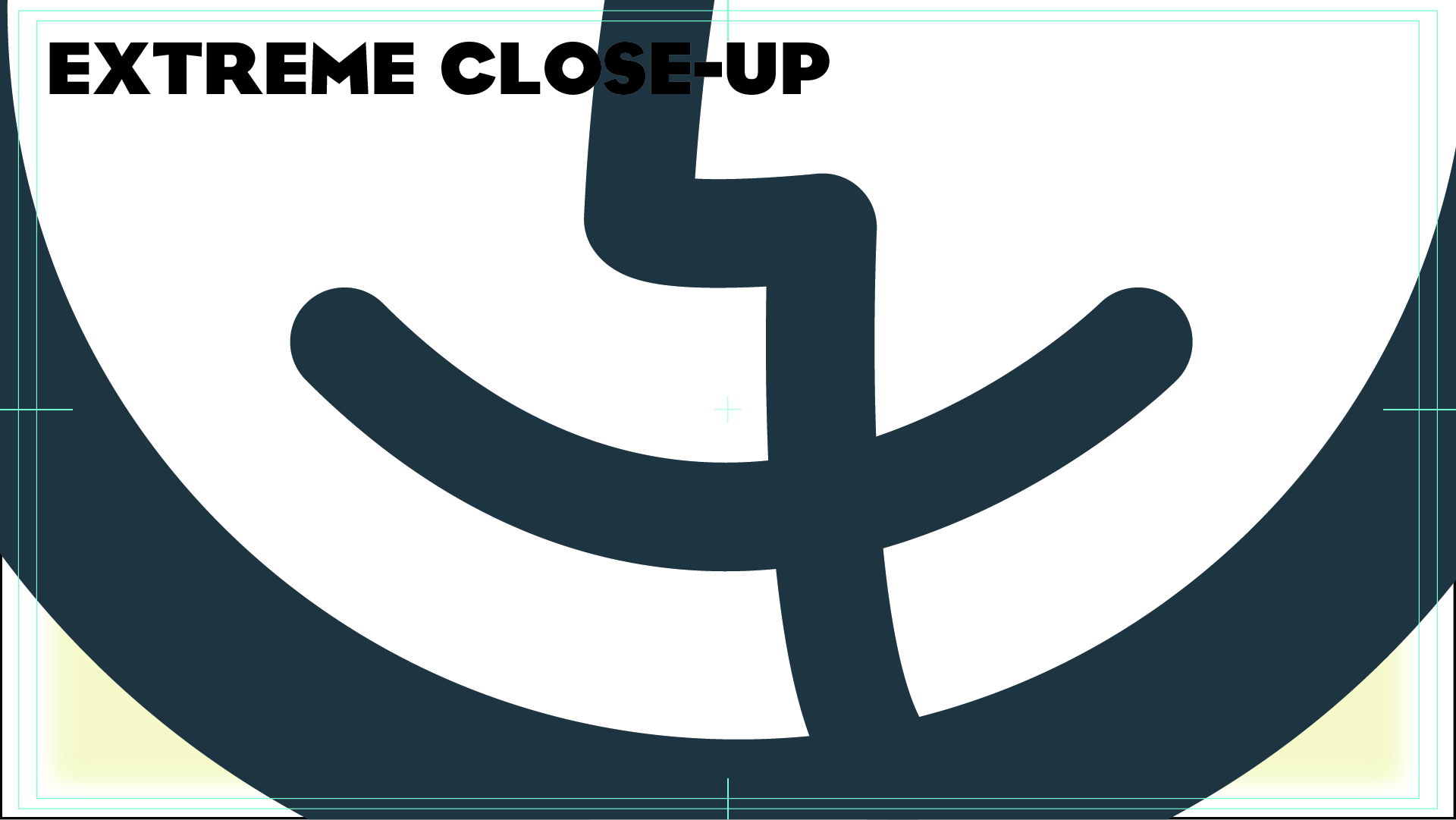

さらに、被写体の細かい表情や感情のニュアンスを伝えたい場合は、クローズアップやエクストリームクローズアップを使用します。これにより、被写体の顔の細部が強調され、観客はより個人的なレベルで被写体とつながることができます。感情の表出、反応の細部、目の動きなどを捉えることで、物語の感情的な深みを増すことが可能です。

全体として、カメラに映る被写体のサイズは、映像制作者が物語をどのように語りたいか、どの要素を観客に強調したいかに大きく依存します。適切なショットサイズの選択は、映像作品の視覚的な展開と観客の体験に重要な影響を与えます。

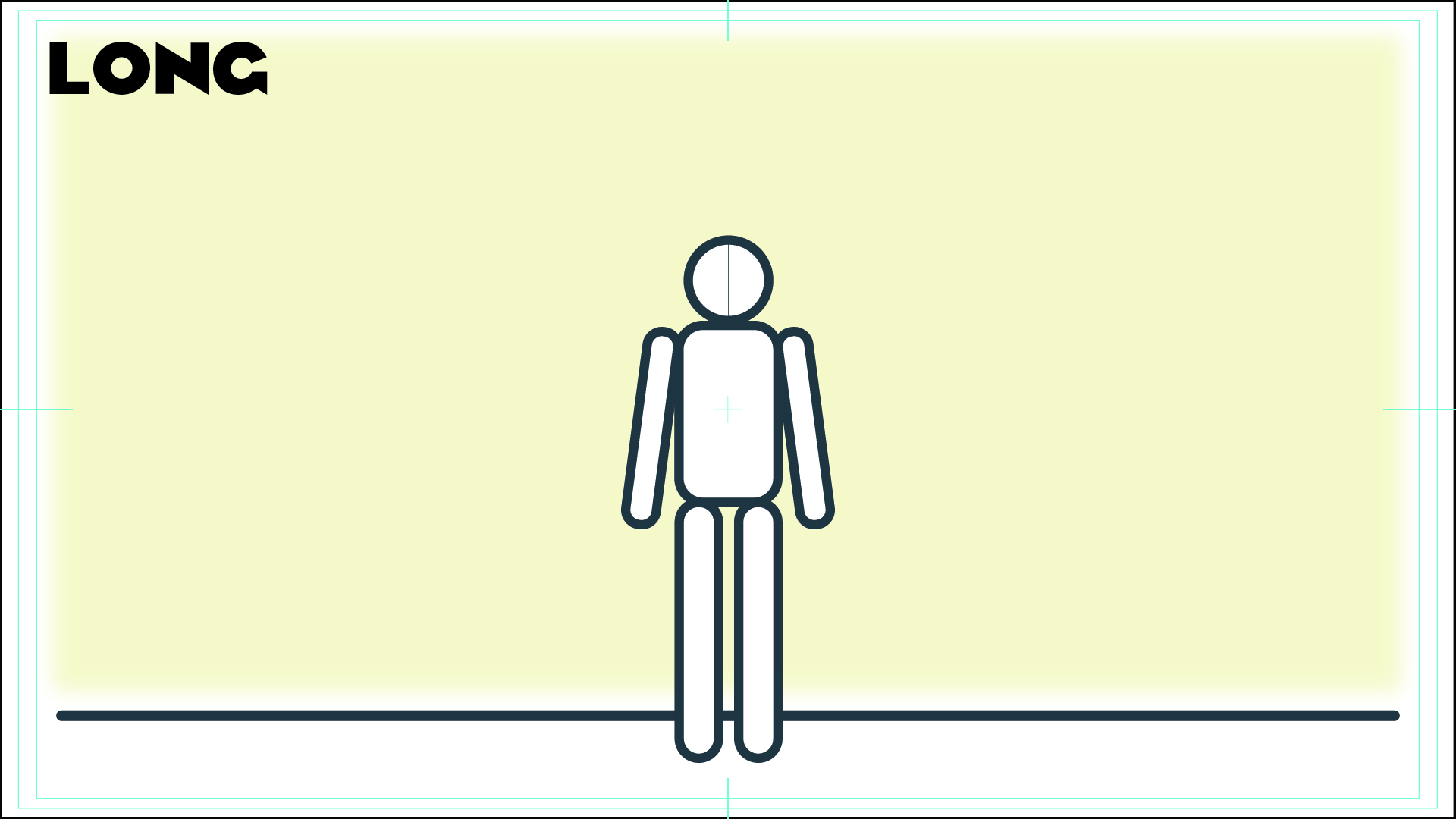

ロングショット

被写体とその周囲の広範囲な環境や背景を捉えることで、物語の舞台設定や場所の雰囲気を視聴者に伝えます。これは、特に外部のシーンや大規模なセットで有効で、物語の文脈や被写体の社会的、物理的な位置づけを示します。

ロングショット (Long Shot)

通常、被写体の全体が画面に収まるように撮影されるショット。背景も重要な要素として含まれる。

- 被写体とその周囲の環境、背景を広範囲に捉える。

- 物語の舞台設定や場所の雰囲気を視聴者に伝る。

- 外部シーンや大規模なセットで使用される。

- 物語の文脈を客観的に伝えます。

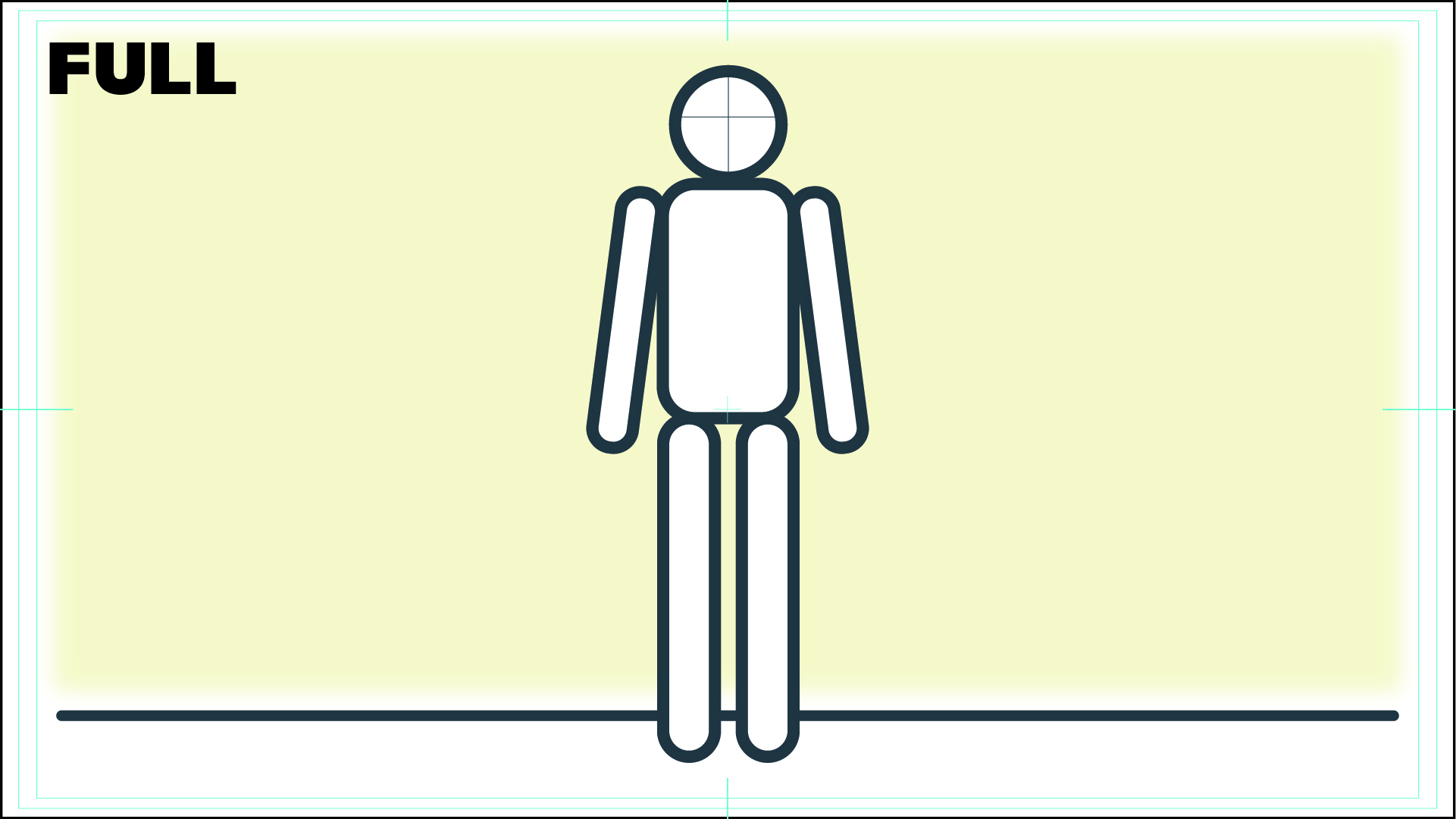

フルフィギュア

被写体の全身を捉えて、服装や全体の動きを示し、身体言語の重要性を強調します。このショットは、被写体のアクションや動きの全体像を示すために特に有効で、被写体の性格や感情の状態を視覚的に表現します。

フルフィギュア (Full Shot)

被写体が頭から足まで完全に画面に収まるショット。フルショットとも呼ばれる。

- 被写体の全体像を捉えます。

- 服装、身振り、全身の動きを示します。

- 被写体の身体言語や全体的なアクションに焦点を当て、物理的な存在感を強調します。

ニーショット

膝上から上の部分を映し出し、被写体の全身の大部分を捉えますが、表情や上半身の動きにも焦点を当てます。これにより、会話のシーンや中距離のアクションシーンで、被写体間の相互作用をより詳細に捉えることができます。

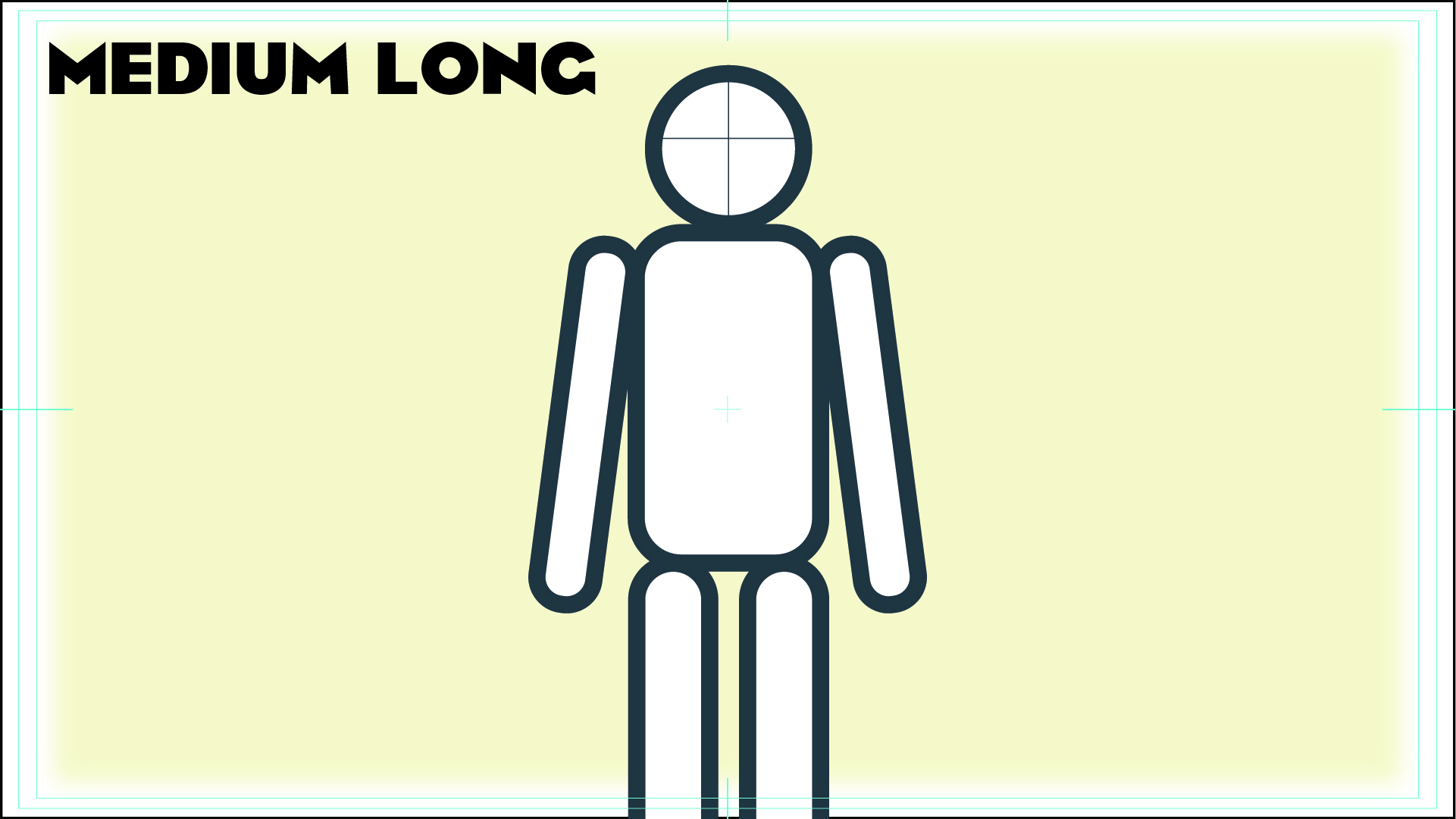

ニーショット (Medium Long Shot)

被写体が膝から上が映るショット。アメリカンショットとも呼ばれ、特に西部劇で多用される。

- 膝上から上の部分を映し出します。

- 被写体の全身の大部分を捉えつつ、表情や上半身の動きにも焦点を当てます。

- 会話や中距離のアクションシーンで使われ、被写体間の相互作用を捉えます。

ニーショット

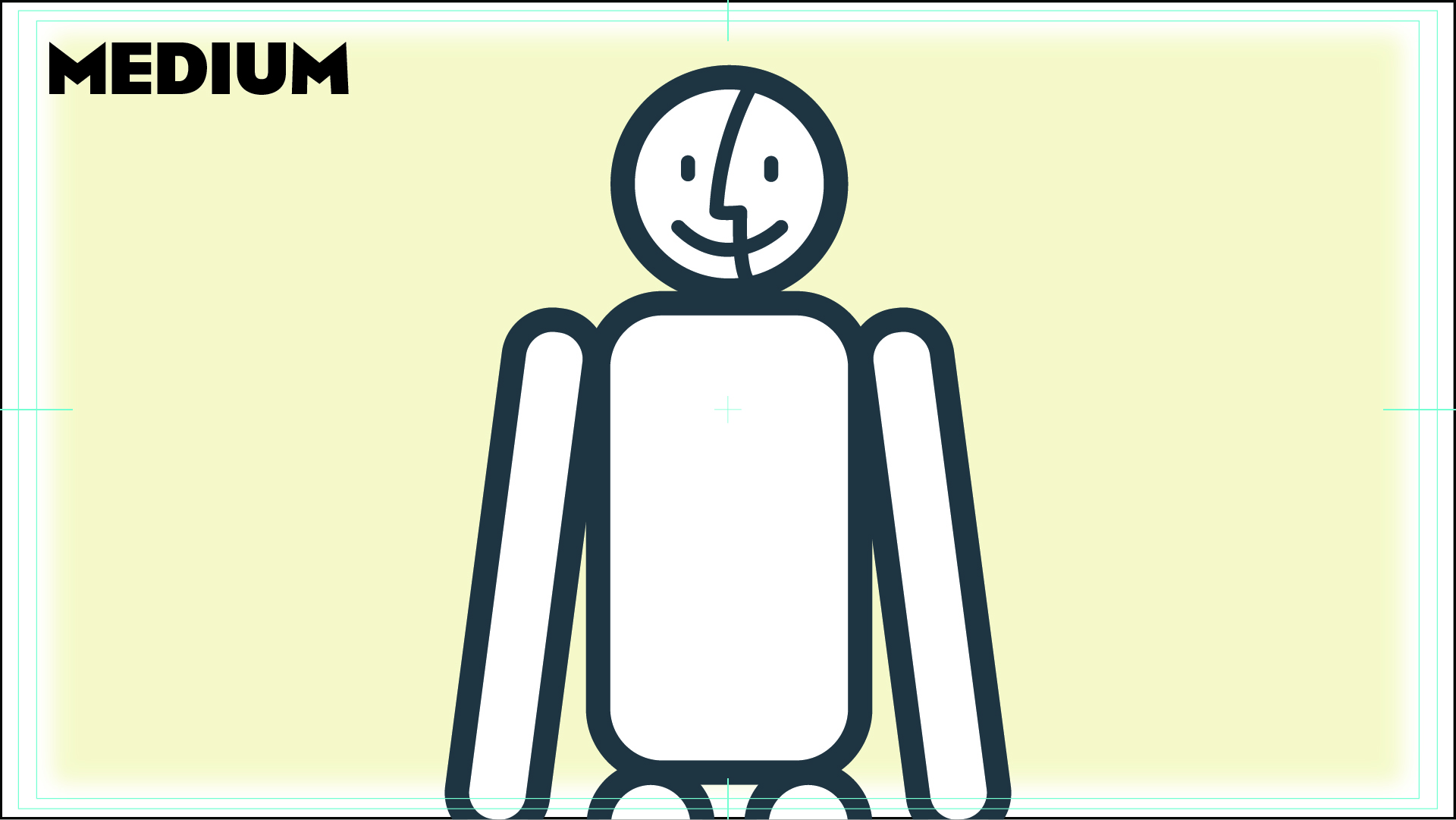

ウェストから上を捉えることで、被写体の表情や手の動きを強調します。これは、ダイアログが重視されるシーンやインタビュー、ニュースセグメントで頻繁に使用され、視聴者に被写体との親密さを感じさせます。

ウェストショット (Medium Shot)

被写体がウェスト(腰)から上が映るショット。会話シーンなどでよく使用される

- ウェストから上を捉えることで、被写体の表情や手の動きを強調します。

- ダイアログ重視のシーンやニュース、インタビューで頻繁に使用され、視聴者に被写体との親密さを感じさせます。

バストショット

胸から上を捉え、特に表情や目の動きに注目させます。これは、感情的なシーンや重要な対話で使用され、被写体の内面的な感情や心情を強調します。

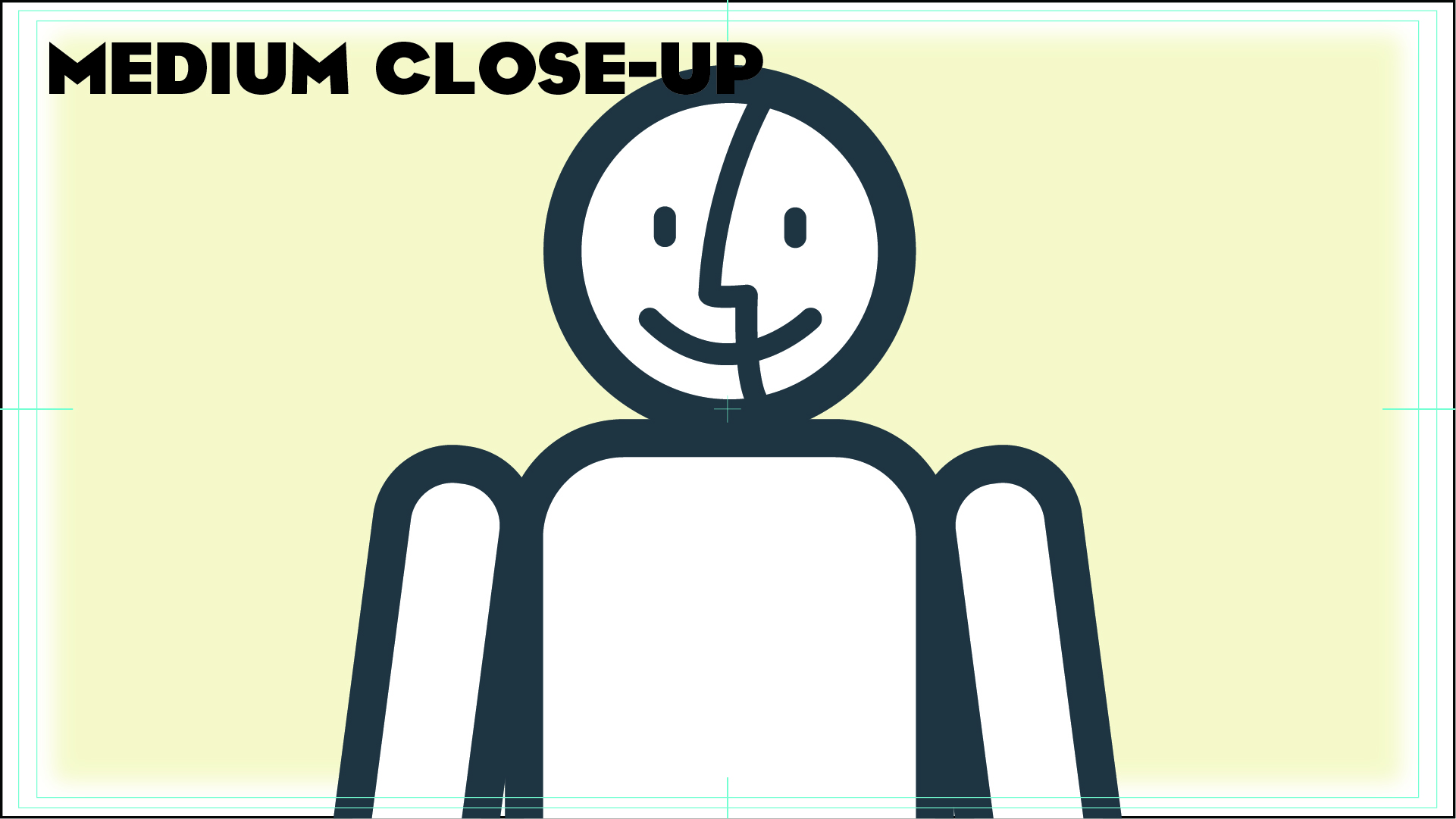

バストショット (Medium Close-Up)

被写体の胸から上が映るショット。顔の表情がよりはっきりと映る。

- 胸から上を捉え、特に表情や目の動きに注目させます。

- 感情的なシーンや重要な対話で使用され、被写体の内面的な感情を強調します。

ショルダーショット

被写体の肩越しに別の被写体を映し出すことで、会話のシーンに没入感を提供します。これにより、視聴者に会話の一部と感じさせ、被写体間の関係性や緊張感を表現します。

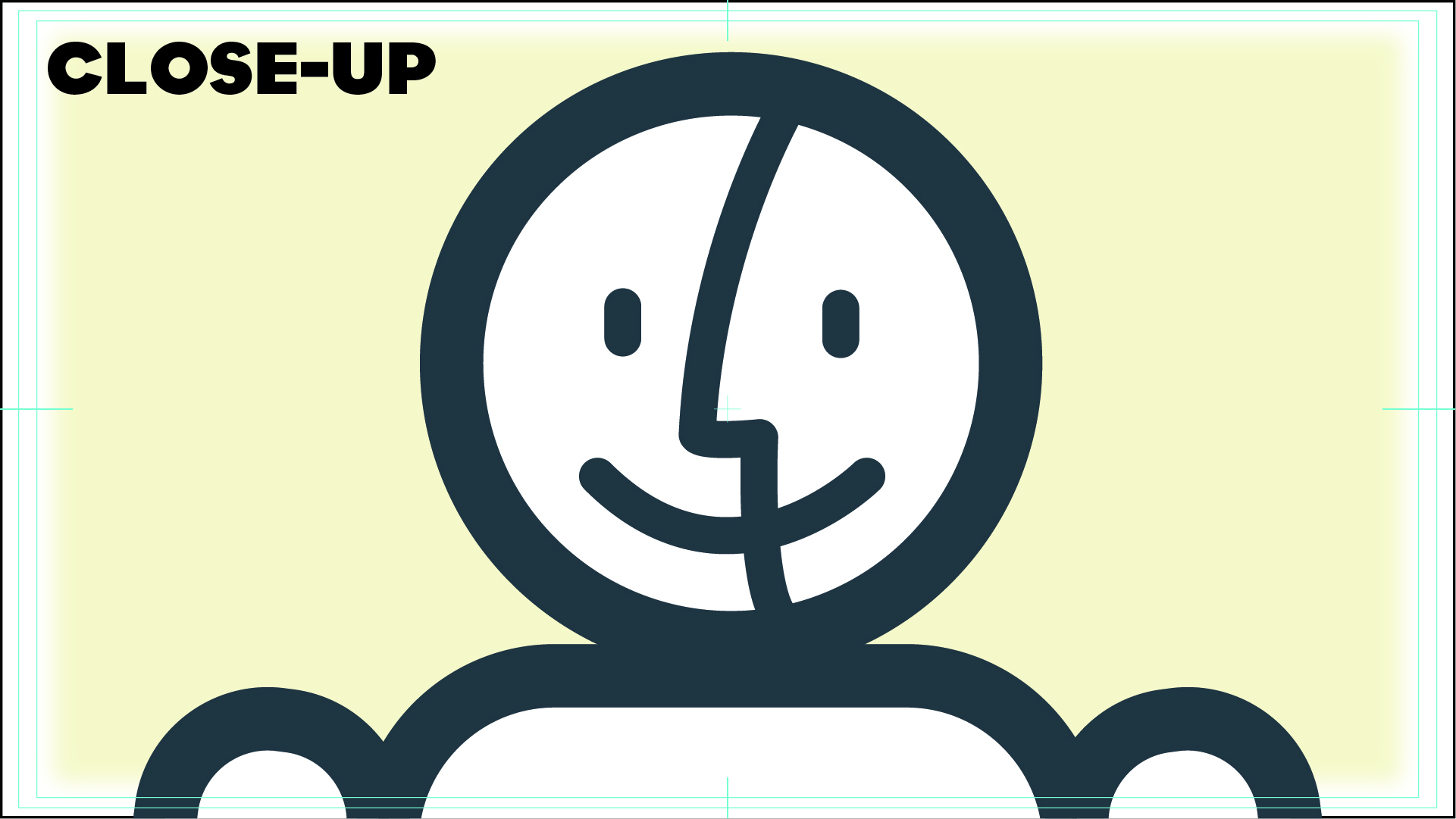

ショルダーショット (Close-Up)

被写体の肩から上、あるいは顔のみが大きく映るショット。感情や反応を強調するのに適している。

- 被写体の肩越しに別の被写体を映し出すことで、会話のシーンに没入感を提供します。

- 視聴者に会話の一部と感じさせ、被写体間の関係性や緊張感を表現します。

クローズアップ

顔の細部を捉えて被写体の感情や心理状態を深く掘り下げ、視聴者に強い感情的な影響を与えます。重要な感情的瞬間や物語のクライマックスで使われ、被写体の心情を深く掘り下げます。

クローズアップ (Extreme Close-Up)

被写体の一部(例えば目や口など)が非常に大きく映るショット。非常に細かい感情やディテールを捉えるのに用いられる。

- 顔のクローズアップは、被写体の細かい表情や感情を捉え、視聴者に強い感情的な影響を与えます。

- 重要な感情的瞬間や物語のクライマックスで使われ、被写体の心情を深く掘り下げます。

被写体の向き

カメラワークとカメラポジションと画角

動画の展開と視覚的表現を最大化することは、映像作品において極めて重要です。カメラワーク、ポジション、画角などの要素が、物語の感情的なトーンを決定し、観客の関心を深く引き付けます。これは、観客が物語に没入し、被写体やシーンにより深く感情的に関与することを可能にします。

具体的には、カメラの動きや配置、ショットの角度は、シーンの緊迫感や環境の感じを伝え、観客に対して強い感情的な反応を引き出します。例えば、緊密なクローズアップは被写体の内面的な感情を強調し、広角のショットはストーリーの文脈や環境のスケールを示します。

また、これらの技術的な要素は、観客に対して物語の中で重要な情報を伝えるためにも使われます。適切なカメラワークと画角の選択は、重要なプロットポイントや被写体の発展を強調し、観客の理解を助けるのに役立ちます。全体として、これらの要素の総合的な使用は、映像作品の物語の展開と視覚的な魅力を大幅に強化し、観客に忘れがたい視覚的体験を提供します。

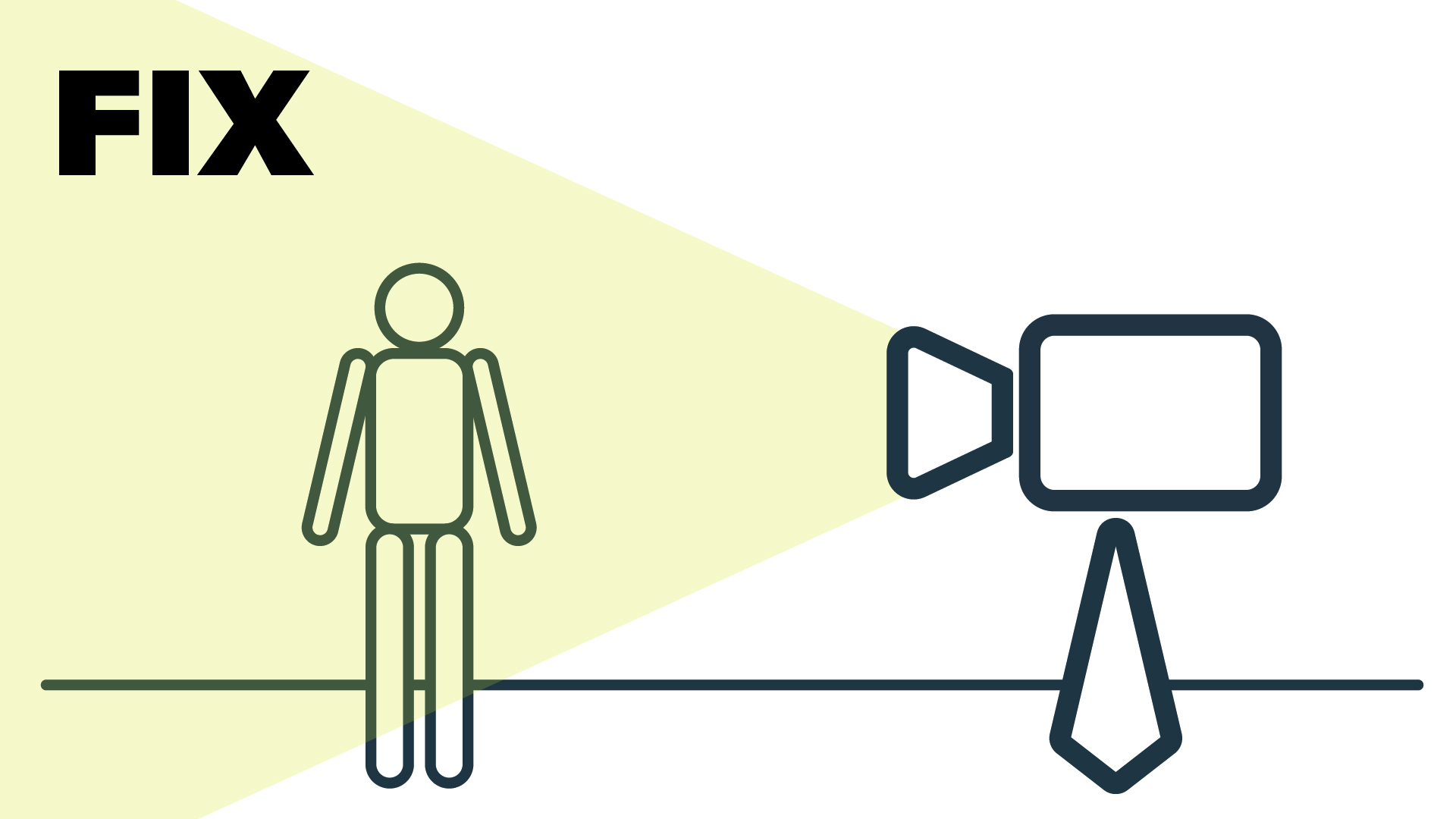

FIX(固定の カメラワーク)

FIX、または固定カメラワークは、映画やビデオ制作において使用されるカメラの操作方法の一つです。この手法では、カメラを一定の位置に設置し、撮影中にその位置から動かすことはありません。このアプローチは、カメラが一点に固定されているため、シーンの背景、登場人物、またはアクションの特定の要素に焦点を当てることができます。この手法は、映像に安定感と集中力をもたらし、観客の注意を画面上の特定のポイントに留める効果があります。

固定カメラの使用は、物語性の強化や、環境の詳細に注目させることにも効果的です。動きのないカメラは、登場人物の感情や背景の環境など、シーンの重要な要素に深い注意を引き付けます。また、カメラが動かないことで、リアリズムを提供し、観客に現場にいるかのような感覚を与えることができます。特にドキュメンタリーやリアリティショーでこの効果が顕著です。

さらに、固定カメラワークは、特定のジャンル、特にサスペンスやホラー映画において、緊張感や予期せぬ展開を生み出すのに有効です。カメラが一点に固定されていると、観客はその一点に集中し、何が起こるか予測しようとします。これにより、画面上での細かな変化や不穏な動きが強調され、緊張感を高める効果があります。

また、長回しやタイムラプス撮影においても、固定カメラは重要な役割を果たします。カメラを固定することで、シーンの時間的な流れや変化を効果的に捉えることができます。例えば、変わりゆく景色や人々の動きを記録することにより、時間の経過を視覚的に表現することが可能です。

カメラを固定

- 集中と安定感の強調: 固定カメラは視覚的な安定感を生み出し、観客の注意を映像の中の特定の要素やアクションに集中させます。動きのないカメラは、画面上の動きや変化をより際立たせることができます。

- 物語性の強化: 固定カメラは、シーンの物語性や環境を強調するのに有効です。カメラが動かないことで、観客は登場人物や環境の詳細に注意を払いやすくなります。

- リアリズムの提供: 一部の映画やドキュメンタリーでは、固定カメラを使用してリアルな視点を提供し、観客が現場にいるかのような体験をさせることがあります。

- 緊張感の構築: カメラが一点に固定されていると、観客はその一点に集中し、何が起こるか予測しようとします。これは、特にサスペンスやホラーのジャンルで緊張感を高めるのに効果的です。

- 時間の流れの表現: 長回しやタイムラプスなど、固定カメラを使うことで時間の経過を表現することもできます。これにより、シーンの時間的な文脈や変化を強調することが可能です。

FIXは、その単純さの中にも多くの表現の可能性を秘めており、動画の世界において重要な技法の一つです。撮影するシナリオや映像のスタイルに応じて慎重に使用されるべきであり、その効果は、物語の語りや映像の表現に深みを加えることができます。固定カメラワークは、これらの効果を通じて、物語の展開や映像の表現に深みを加えることができます。ただし、これらの効果は、シナリオや映像の全体的なスタイルと照らし合わせて慎重に判断して使用することが重要です。

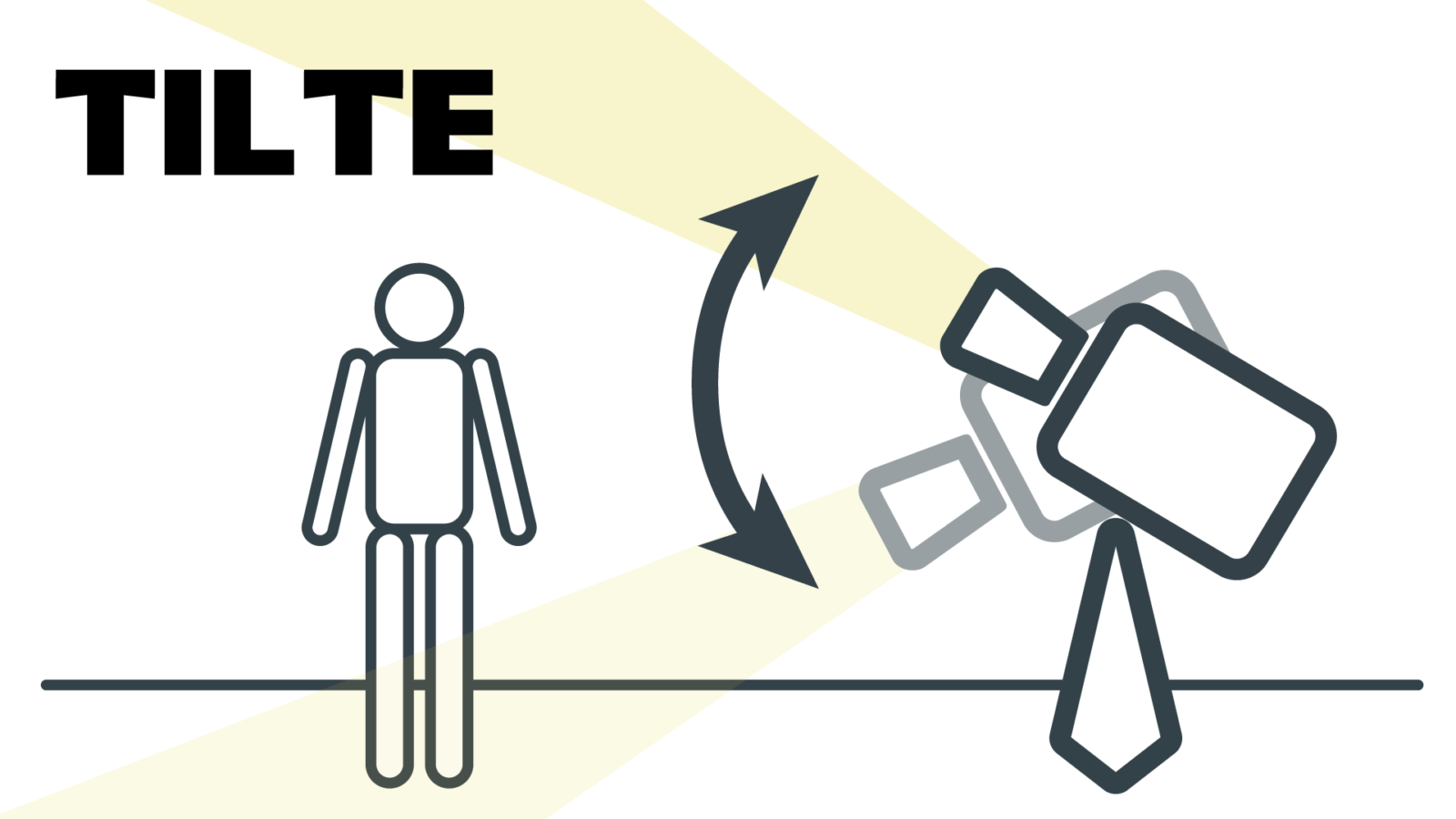

TILTE

TILTEは、時間空間演技の連続性を損なわずに映し出す特性があります。

ストーリー上、意味のある必然的な場合に限定して使うといいです。

意味のない必然性がない場合はカメラの動きに観客の注意を引かれ、ストーリから気を逸されてしまうので避けた方がいいでしょう。

演出として盛り込むよりもカメラが被写体をフォローする時に使われることが多いです。

カメラを上下に振る

- 人物のいる場所を示します。到着または立ち去ることを伝えやすい。

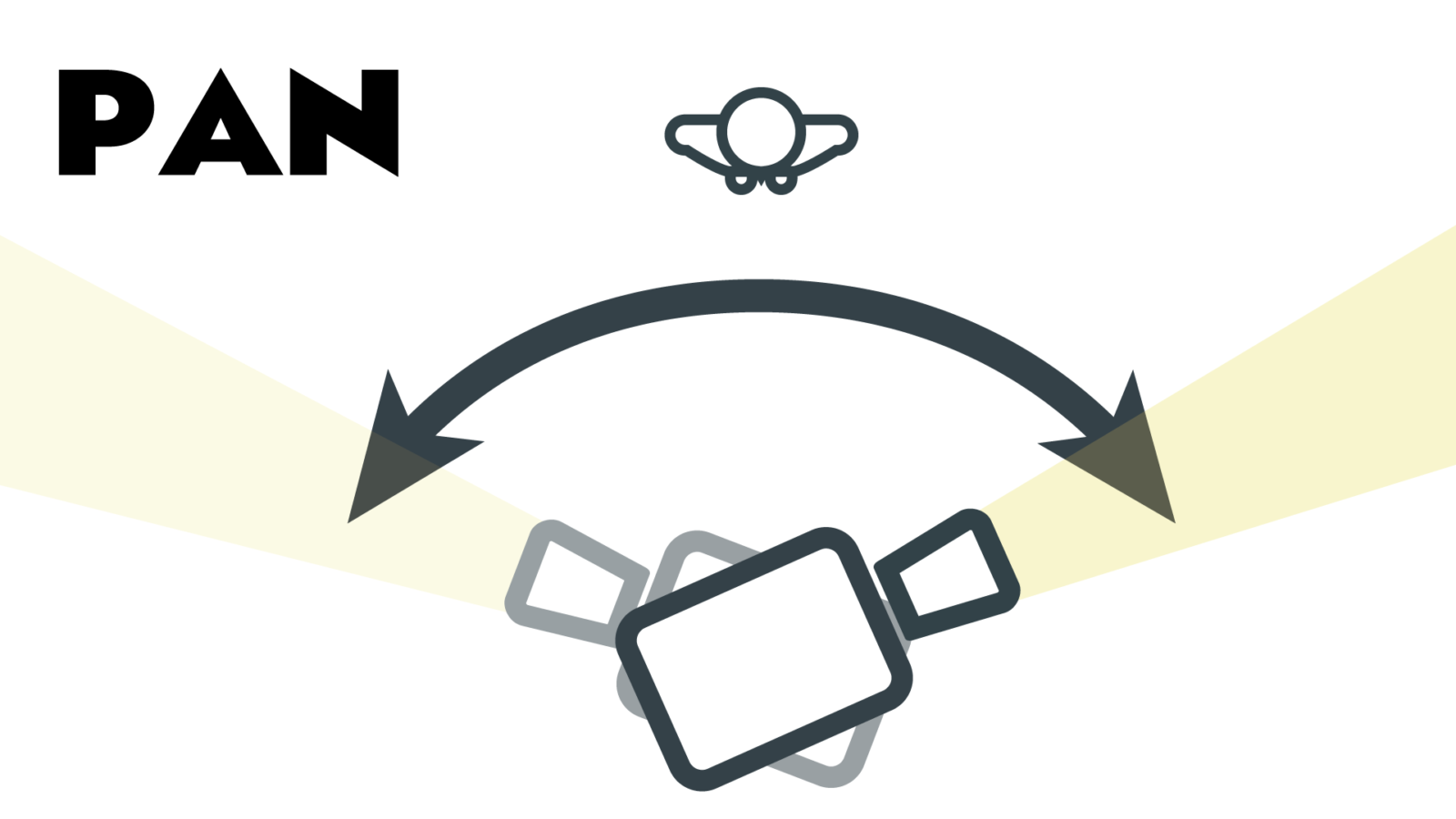

PAN

PANは、時間空間演技の連続性を損なわずに映し出す特性があります。

ストーリー上、意味のある場合に限定して使うといいです

カメラを左右に振る

- 広い領域を途切れなく映して、場面の広大さを伝える。

- 被写体の移動を追いかけて、スピード感をつける

- 2人の口論を交互に追いかけ、緊迫感を出す

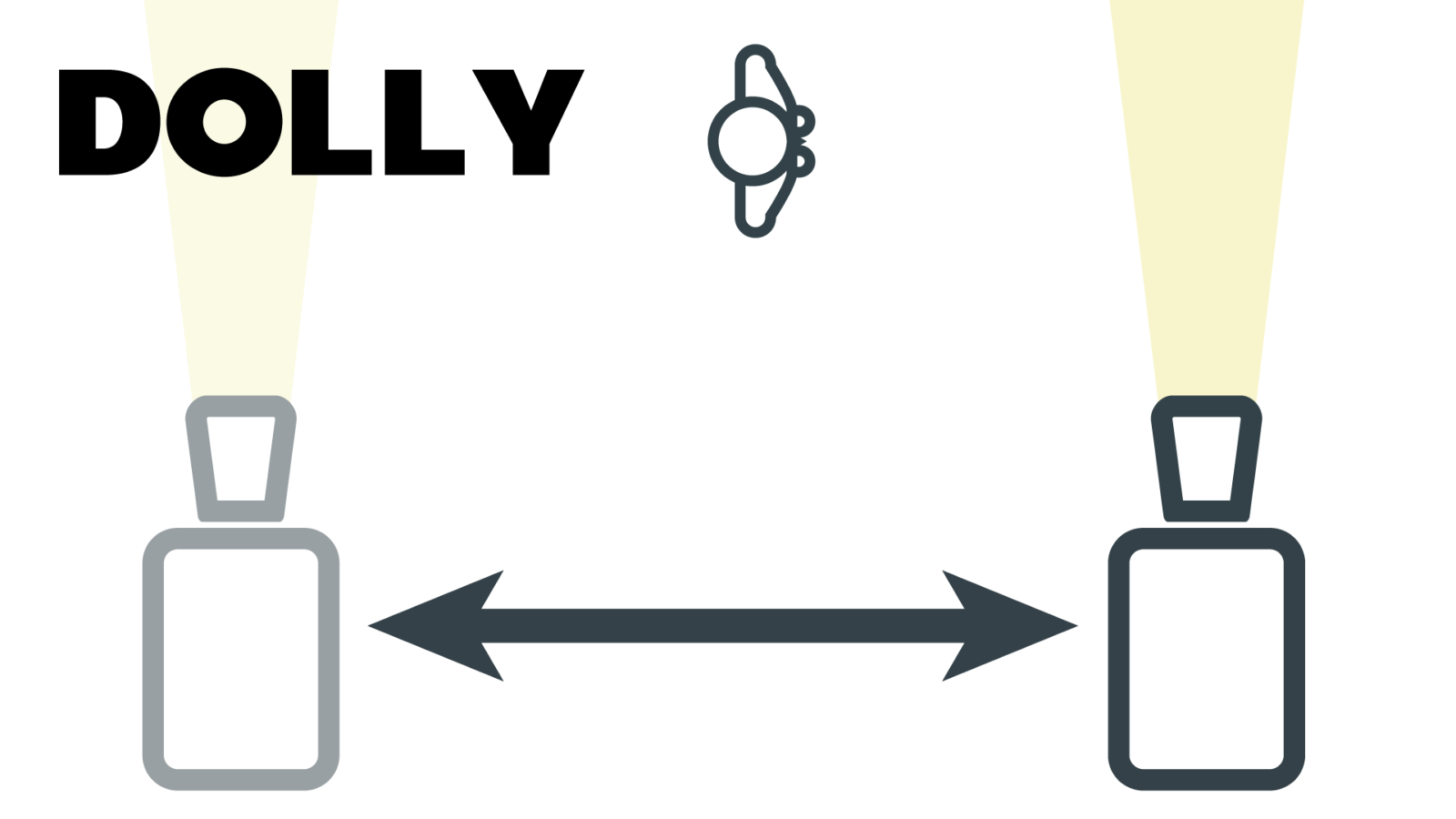

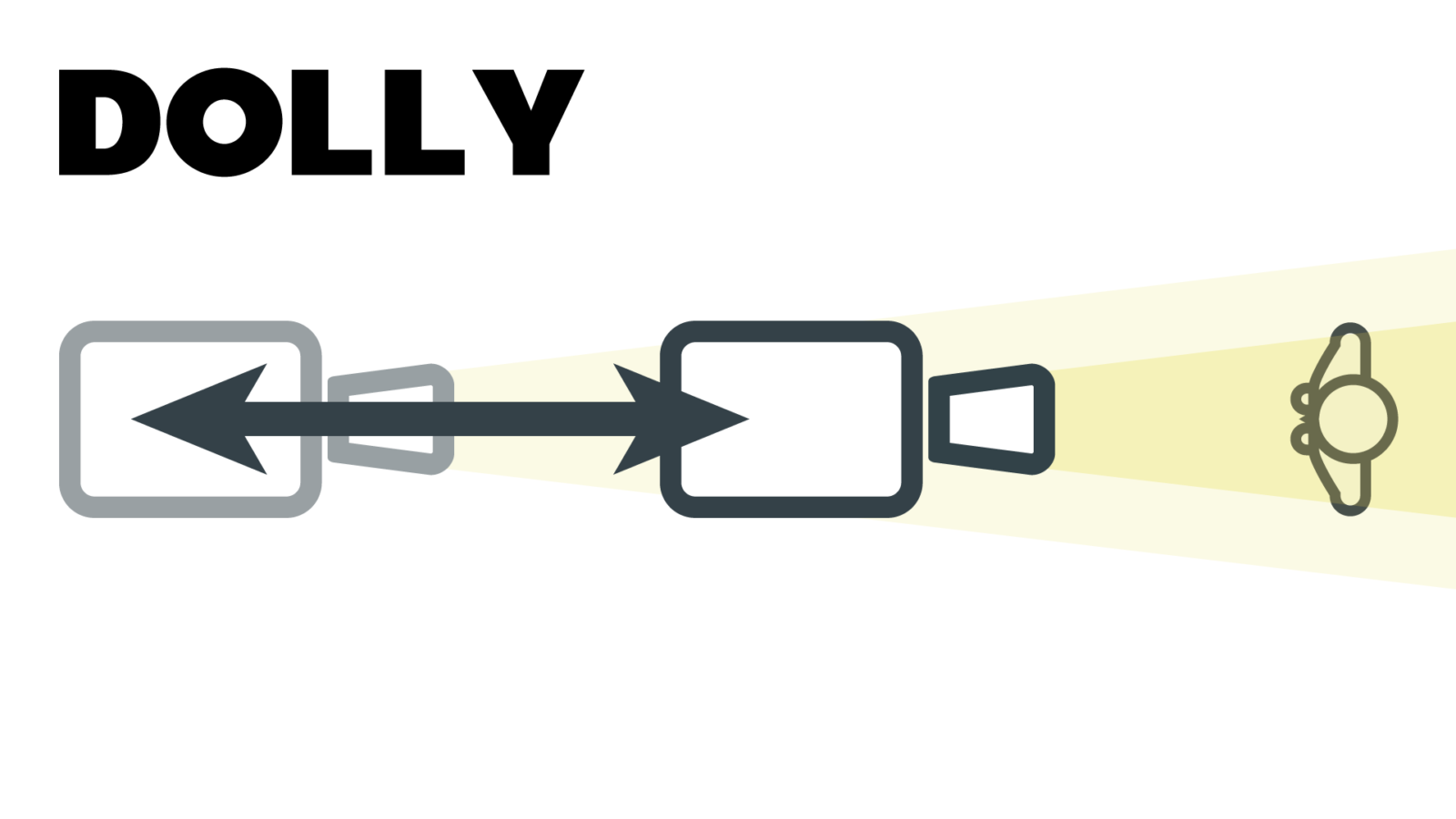

DOLLY

カメラの平行移動

- 距客観的に見せることができる

カメラの前後移動

- 観客自身が近づいたり離れたりしているように感じる

カメラポジション

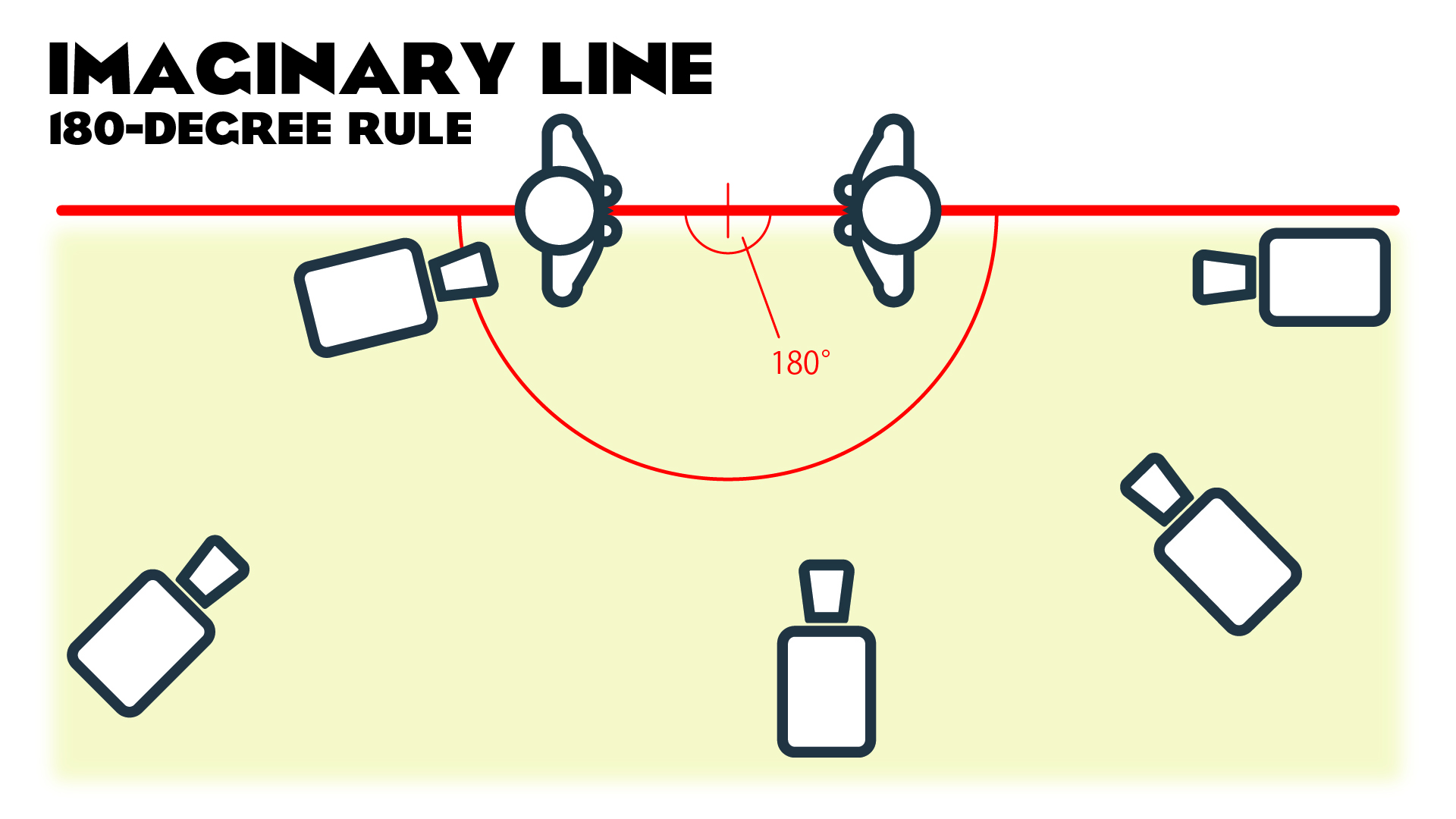

イマジナリーライン(想定線)、海外では180度ルール(180-degree rule)と言われていますが、これは映像制作における重要な原則で、特に対話シーンやアクションシーンにおける被写体の一貫した視覚的関係性を維持するために用いられます。このルールに従うとき、映像制作者はシーン内の被写体を結ぶ想像上の直線を設定します。このラインはカメラが動く範囲の基準となり、カメラはこのラインの一方の側に留まる必要があります。イマジナリーラインを越えて反対側に移動すると、被写体の見ている方向や空間的な関係性が逆転し、視聴者に混乱を招く可能性があります。このルールを適用することで、視聴者は映像内の空間的な関係や方向性を無意識のうちに追跡しやすくなり、物語に没入しやすくなります。しかし、このルールは絶対的なものではなく、特定の演出効果や意図的な混乱を生み出すために意図的に破られることもあります。このように、イマジナリーラインは映像の物語を視聴者に明確に伝えるための効果的なツールであり、適切な使用により視聴者の映像体験を向上させます。

イマジナリーラインを越えてはいけない!

主に対話シーンやアクションシーンで用いられ、被写体や物体間の一貫した視覚的な関係性を維持するためのガイドラインです。

- 空間的な一貫性の維持:

- イマジナリーラインは、被写体間や環境内の空間的な関係を一貫させるために存在します。このラインを超えると、被写体の位置関係が突然変わり、視聴者が混乱する原因となります。

- 方向性の維持:

- 対話シーンでは、被写体がお互いに向き合って話す方向を一貫させることが重要です。イマジナリーラインを越えると、被写体の見ている方向が逆転してしまい、会話の流れが不自然に感じられます。

- 視聴者の混乱を防ぐ:

- 視聴者は一般的に、映像内の空間的な関係や方向性を無意識に追跡します。イマジナリーラインを越えると、これらの関係性が破壊され、視聴者がストーリーに集中するのを妨げる可能性があります。

- 物語の流れの維持:

- 映像内での一貫した視覚的な流れは、物語を伝えるのに不可欠です。ラインを越えることで生じる空間的な混乱は、物語の流れを中断し、視聴者の没入感を損なう可能性があります。

このルールは常に絶対ではなく、意図的にイマジナリーラインを越えることで特定の効果やスタイルを生み出すこともあります。このような場合、それは通常、視聴者の注意を引くためや特定の感情的な反応を促すために計算された選択として行われます。しかし、一般的には、イマジナリーラインの原則を守ることで、視聴者にとって理解しやすく、視覚的に一貫性のある映像体験を提供することができます。

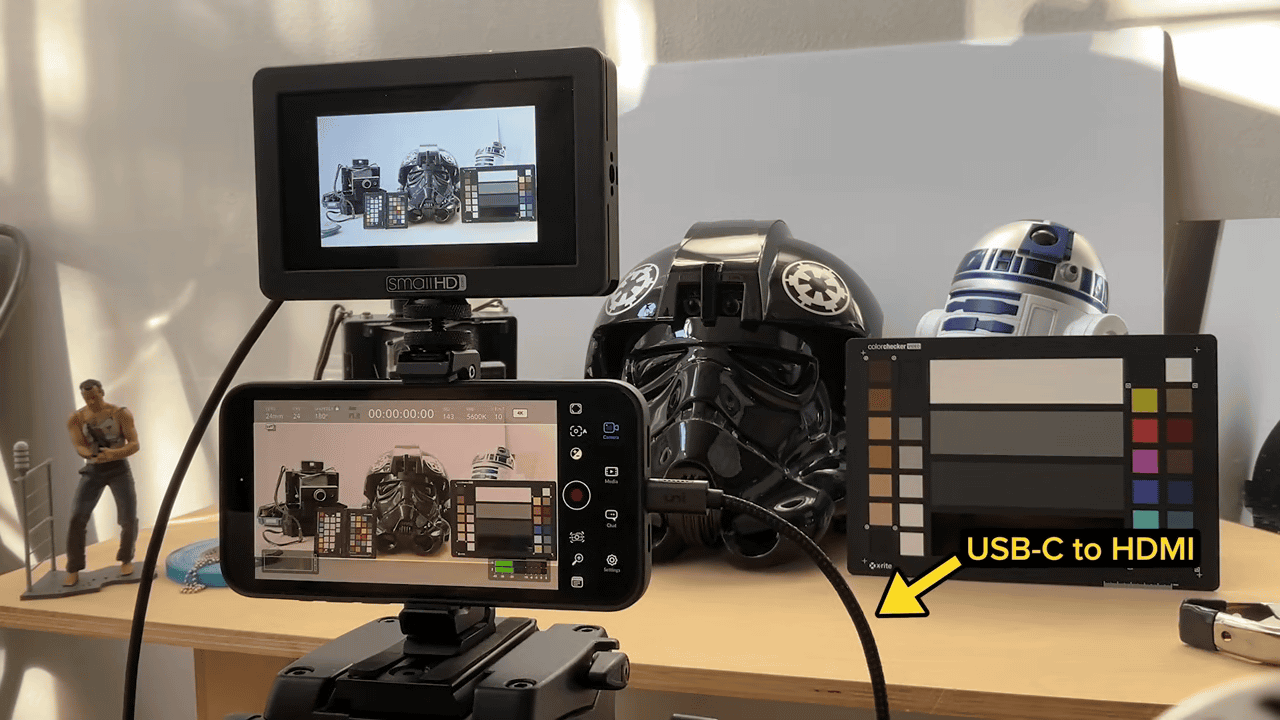

演出意図 に合わせてカメラを選ぶ

演出意図に合わせてカメラを選ぶ際には、撮影したいシーンの特性や映像のスタイル、技術的な要求に基づいて適切なカメラを選定する必要があります。

まず、未経験者の方は画質と解像度が重要だと思われるかもしれません。高品質の映画制作には高解像度を提供するカメラが適していますが、ドキュメンタリーやニュース報道では、よりコンパクトで操作しやすいカメラが求められることがあります。機動性の高く電動ズームができるビデオカメラは舞台などの記録映像で能力を発揮します。また表現力を求められるような映像にはレンズを交換できる一眼レフカメラタイプやシネマカメラが求められるでしょう。その場合はレンズの互換性にも注意が必要で、異なる画角や深度を演出するためにはさまざまな種類のレンズを持っている必要があります。広角レンズは広範囲を捉え、望遠レンズは被写体に焦点を当てます。演出の意図に合わせてレンズを選べるのは一眼レフカメラタイプやシネマカメラは表現力が高く最近の動画制作では個人の方も多く活用されます。

また、カメラのサイズと重量も重要な選定基準です。手持ち撮影や動きが多いシーンには軽量でコンパクトなカメラが、スタジオ撮影には重く大きなカメラも適しています。録画フォーマットとメディアも、高品質の映像やポストプロダクションの要求に応じて選ぶ必要があります。RAWフォーマットや高ビットレートのオプションを提供するカメラは、編集の柔軟性を高めます。ここで注意が必要なのが不必要に高価なものを選んでしまって編集できないといった事態に陥ることです。撮影でのカメラ選びには編集のことも踏まえて考えておいた方がいいでしょう。

予算も大きな考慮点で、プロジェクトの予算に合ったカメラを選ぶことが重要です。高性能なカメラは高価ですが、レンタルオプションもあります。さらに、映像の安定性を高めるジンバルや三脚、外部マイクや追加の照明装置など、プロダクションのニーズに合わせたアクセサリーの使用も検討する必要があります。最終的には、プロジェクトの具体的なニーズと演出意図に最も適したカメラを選定することが重要です。これにより、映像の目的とスタイルに合わせた最適なカメラの仕様を選ぶことができます。

- 画質と解像度:

- 映画や高品質の映像作品の場合、高解像度で詳細な画質を提供するカメラが求められます。

- ドキュメンタリーやニュース報道のような現実的なスタイルでは、よりコンパクトで操作性の高いカメラが適している場合があります。

- レンズの互換性と種類:

- さまざまなレンズを使用することで、異なる画角や深度の演出が可能です。

- 広角レンズは広い範囲を捉えるのに適しており、望遠レンズは被写体に焦点を当てます。

- カメラのサイズと重量:

- 手持ち撮影や移動が多いシーンでは、軽量でコンパクトなカメラが適しています。

- スタジオ撮影や固定ショットでは、より重く大きなカメラでも問題ありません。

- 録画フォーマットとメディア:

- 高品質の映像を求める場合、RAWフォーマットや高ビットレートのオプションがあるカメラが必要です。

- 編集の柔軟性やポストプロダクションの要求にも注意してください。

- 予算とコスト:

- 高性能なカメラは高価ですが、レンタルオプションも検討できます。

- プロジェクトの予算に応じて、最適なカメラを選定することが重要です。

- 追加機能とアクセサリー:

- 映像の安定性を高めるためのジンバルや三脚の使用を考慮する。

- 外部マイクや追加の照明装置など、プロダクションのニーズに合わせたアクセサリーが必要になる場合があります。

最終的には、プロジェクトの具体的なニーズと演出意図に最も適したカメラを選ぶことが重要です。映像の目的とスタイルを明確にし、それに基づいてカメラの仕様を検討してください。

iPhone15ProMAXでは色の演出ができるLOG撮影が可能

動画の色の演出は、視聴者に与える印象や感情を大きく左右する要素です。色彩が持つ心理的影響を理解し、それを上手に活用することで、映像作品の雰囲気やメッセージを強化できます。LOGは、撮影後の色の演出において非常に重要です。これらのフォーマットを使用することで、色彩や明暗の細かな調整が可能となり、動画のクオリティを大きく向上させることができます。

- さらに詳しいこちらの記事もチェック

カメラワークや画角など、もしくは持ち運びや移動しながらの撮影などの機動性に合わせてカメラは選ばなければいけません。作る映像の演出意図に合わせてカメラは選びましょう!

演出意図や目的に合わせたおすすめのカメラはこちらの記事にも詳しく掲載しています。

カメラワークを決める上での参考書籍

以下の書籍は、カメラワークを考える上でとても参考になる本です。特に「マスターショット100」は、動画の内容で伝えるべき目的をタイトルに、画面とカメラ位置と演者の動きを示す位置表示、そしてその実例として作品のタイトルが書かれています。大変参考になるので読んでみられることをお勧めします。

その他撮影で役立つ技法のヒント

動画を 演出 する上でのカメラマンの心構え

以下は、これまで多くのカメラマンが言ってきたものを中心に個人的に聞いたもの学ばせていただいたものをまとめてみました。

その多くは、黒澤明監督作品の『羅生門』『用心棒』『影武者』のカメラマン宮川一夫氏の言葉です。詳しくはキネマ旬報社発行の『宮川一夫の世界』に掲載されています。こちらの本もお勧めします。

- 観客が見たがっているものを撮ろう

- 構図と配光とカメラワークに集中しよう

- コントラストを意識する。モノクロでも認識しやすい画作りをする

- 暗い場面でもノーマルな露出でとる。編集で暗くする。

- フレームの外にも存在するものがある、 と感じさせる画を創る。観客は目線の先に誰かがいると想像する。視線を意識したレイアウトをする

- パン、移動、ズームなども、 被写体の動きをキッカケにしてはじめるという意識をもつこと

- ズームをとめる場合も、一瞬戻してとめると静止感が出たりする

- いい画でなくてもお芝居をきちんと見せるサイズもある

- カメラマンは引き出しが一杯詰まっている方がいい

以上の心構えを意識して動画を撮影することで、より高いクオリティを目指せるのではないかと思います。

- さらに詳しいこちらの記事もチェック

断片的に寄せ集めただけでしかない情報をきちんと体系化されたとした知識にするためにも、他の人がまとめた知識に触れるということも大事ですよね。

映像制作を学び続けていきたい人にオススメする本や、世間を賑わせている話題の本、私が読んできたオススメの 動画の本 を感想も交えてご紹介しています。

編集での 演出

カット割と尺

編集での 演出 構成と繋がりを考える。

- 全体的にどのような印象になるか?

- 印象的な繋がりを作る

視覚印象の緩急でスピード感、視覚印象の強弱で画像の質感、印象印象の緩急で時間の長さで映像の意味性が発生します。この緩急で観客に物語を感得させます。全く違うものを錯覚でひとつづきに見えるカットを作るのが編集での動画演出の仕事です。

代表的な編集による 演出 技法

映画の歴史は編集の歴史と言っても過言ではありません。その中でも映画を複数の映像をつなげることによって、後ろの映像は前の映像の影響を受けて新しい意味が現れることを示したモンタージュ論があります。

モンタージュ論とクレショフ効果

1925年に公開された旧ソビエトのプロパガンダ映画『戦艦ポチョムキン』では、モンタージュ理論を用いた演出技法が使われました。

映画は複数の連続した映像(カット)を繋ぎ合わせて意味を作っていきます。モンタージュ理論とはこの繋ぎ合わせの時に後ろのカットが前のカットの影響を受けて別の新しい意味が現れることを示しています。

具体的な例を挙げると、「お皿に入ってスープの次に男性の顔」、「棺に入った遺体の次に男性の顔」、「ソファーに横たわる女性の次に男性の顔」それぞれ繋がれた映像をみた観客は、男性の違った印象を持ちました。飢えであったり、悲観であったり、欲望であったり、前の映像と後ろの映像の組み合わせによって異なる印象を持つ傾向にあります。

- お皿に入ってスープ→男性の顔=飢え

- 棺に入った遺体→男性の顔=悲観

- ソファーに横たわる女性=欲望

いくつかの実験によって証明され、モンタージュ理論による効果は「クレショフ効果」と名付けられました。

繋がりの違いによる印象の変化

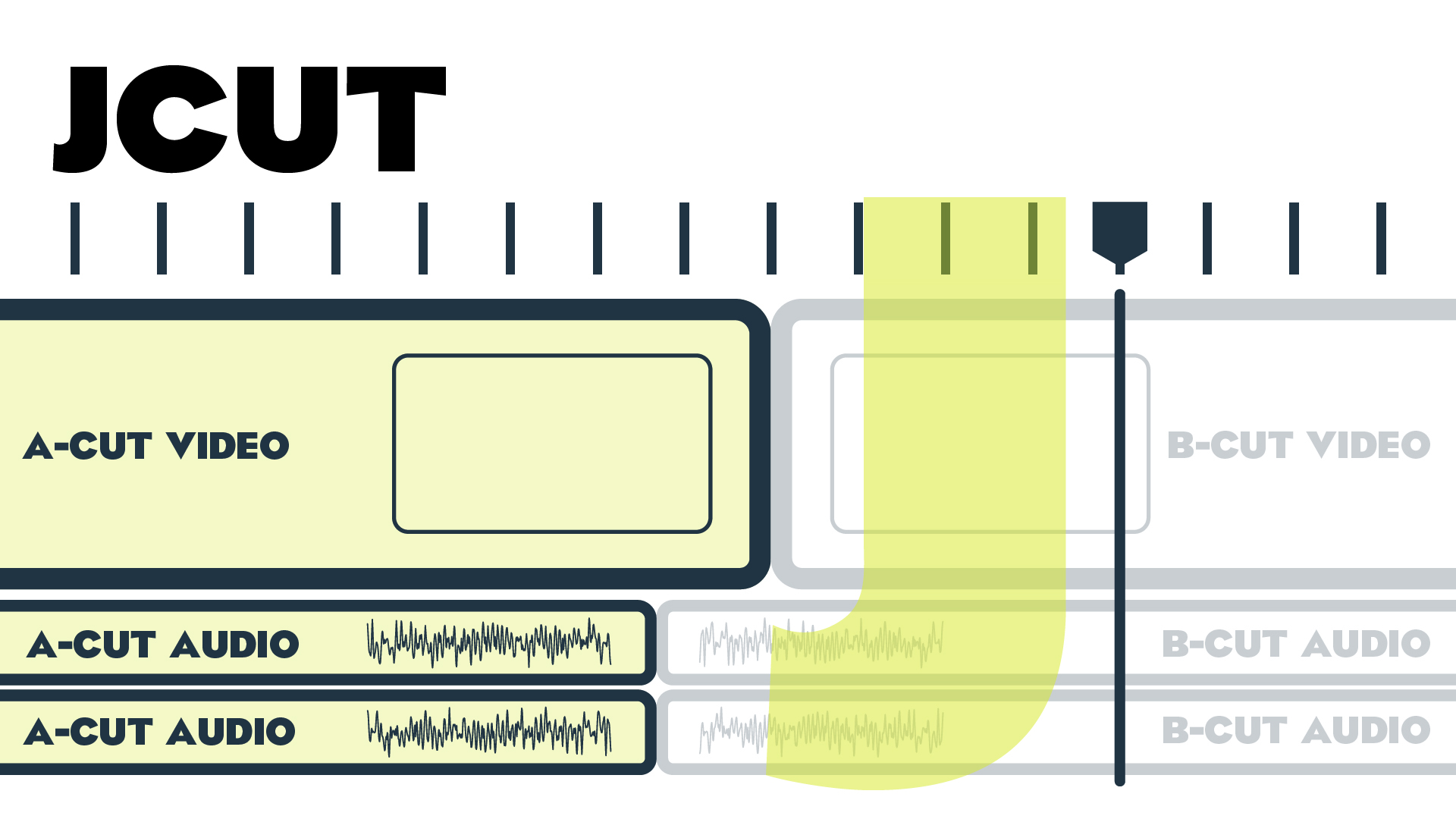

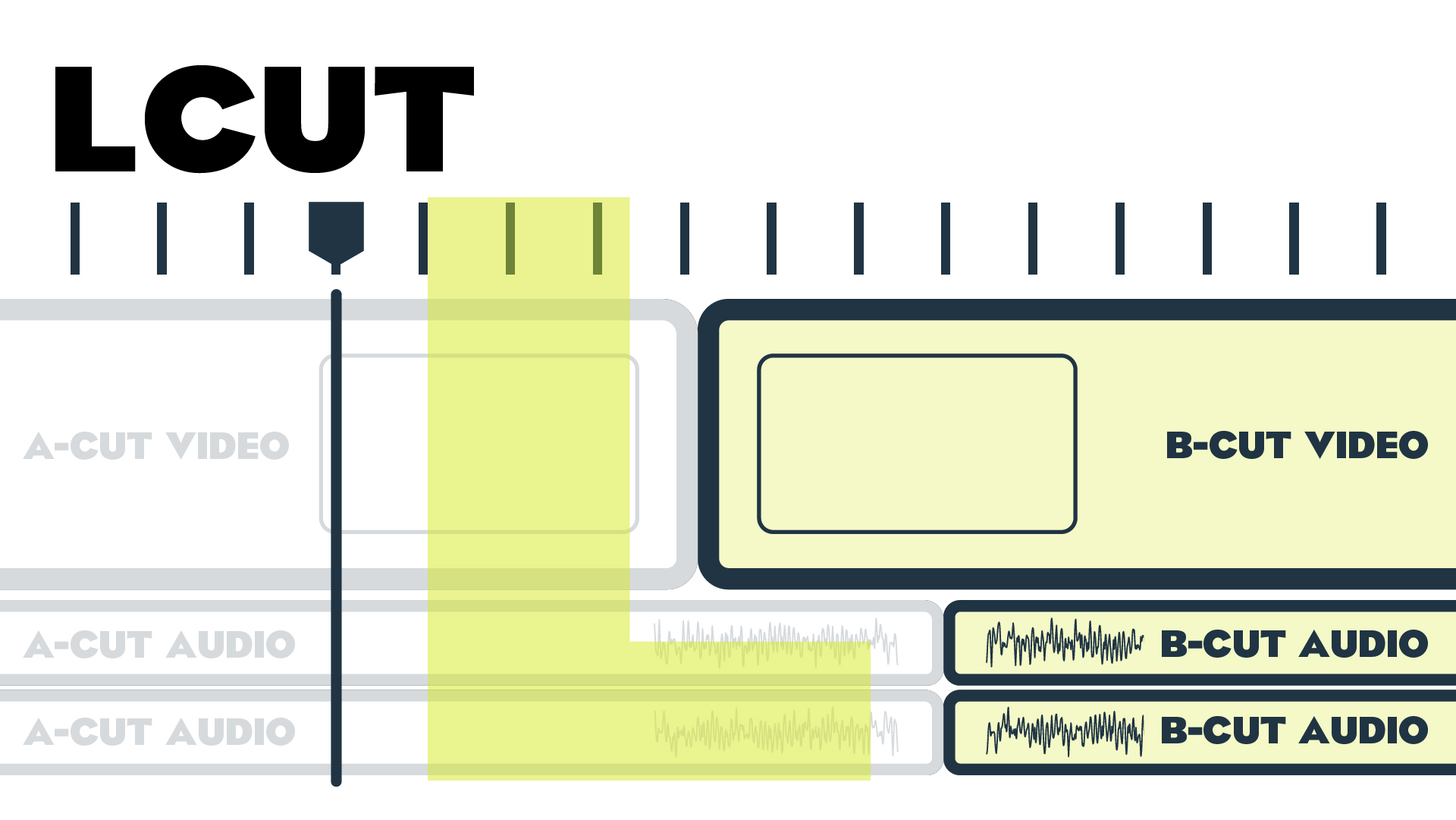

Jカット・Lカット

映像編集におけるJカットとLカットは、映像と音声の編集においてよく活用される演出手法です。映像と音声の流れを滑らかに連携させることで、物語の没入感を高める演出的な効果を持っています。これらの編集技術は、視覚的なシーンの移行とオーディオのタイミングを調整することにより、観客の注意を自然に新しいシーンに導き、物語の流れをスムーズに保ちます。また、感情的な緊張感や期待を構築するための効果的な手段としても使われます。

次カットの音声を先行させる Jカット

Jカットでは、次のシーンのオーディオが、映像が切り替わる前に始まります。これにより、観客は次のシーンに関する音を先に聞き、視覚的な切り替わりが起こる前にそのシーンに言及されることになります。

映像と音声の連続性を作るJカット

演出効果:Jカットは観客の関心を次のシーンに自然に移行させ、映像と音声の連続性を作り出します。また、緊張感を高めたり、物語の予想外の展開を示唆するのにも使われます。

次のカットも音声が続く Lカット

Lカットでは、一つのシーンのオーディオが次のシーンの映像に重なります。つまり、あるシーンの映像が終わった後も、そのシーンのオーディオは続きます。

会話の流れをスムーズにするLカット

演出効果:この方法は、特に会話シーンでよく使用され、会話の流れをスムーズにし、物語の自然な進行を促進します。観客が物語の一部と感じやすくなり、より没入感を提供します。

これらの技術は、映画『ソーシャル・ネットワーク』のようなダイアログ重視の映画で多用されています。ダイアログのペースが速く、情報量が多い場合、JカットとLカットは会話の自然な流れを保ちつつ、観客の注意を次々に変化する映像情報に引き付けます。

また、ドキュメンタリー映画では、インタビューの被写体が画面外で話し続けている間に、関連する映像が映し出されることがよくあります。これもLカットの一例で、話の内容と視覚情報が連動することで、より深い理解と感情的な共感を促します。

これらの編集技術は、映画だけでなくテレビ番組やオンライン動画など、幅広いメディアで効果的に使われています。JカットとLカットは、観客の感情的な反応を引き出し、物語に没入させる強力なツールとして機能します。

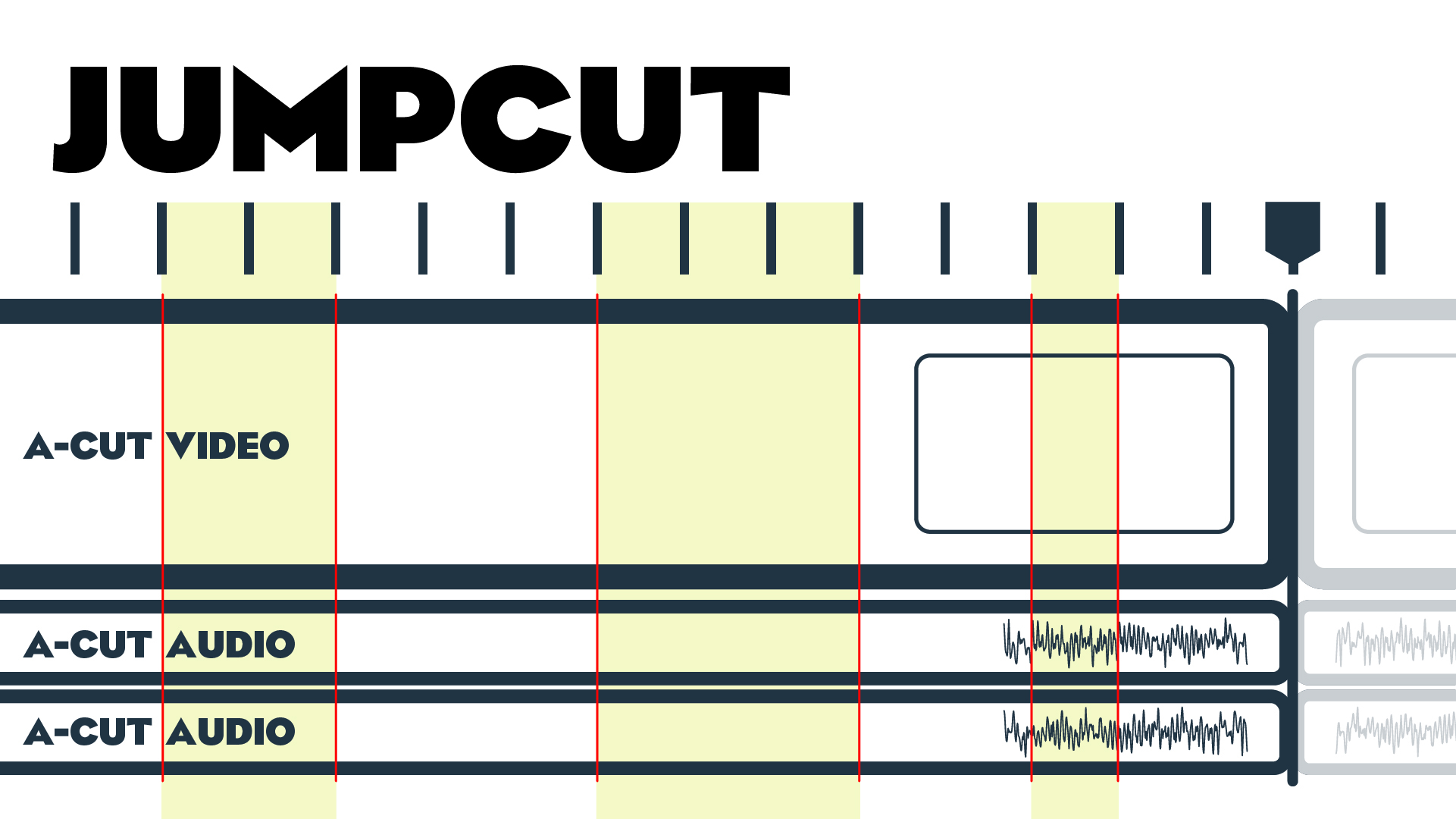

ジャンプカット

映像編集におけるジャンプカットは、一つのショットから別のショットへの急激な移行を指し、通常は同じシーン内、または同じ被写体に焦点を当てたショット間で使用されます。

YouTubeなどのオンラインビデオコンテンツでも最近では頻繁に使用されます。この編集技術は、観客の注意を引き付け、動画のペースを加速するために効果的です。

カットを間引くジャンプカット

ジャンプカットは一つの被写体に焦点を当てた、もしくはFIXのカメラワークで一続きのショットを間引いてつなぎ合わせます。

時間の経過の表現するジャンプカット

演出効果:ジャンプカットは、時間の経過を短く表現するのに効果的です。例えば、被写体がある行動を始めてから完了するまでのプロセスを瞬時に示すために使用されることがあります。

エネルギーと動きの強調:

演出効果:ショット間の急激な移行は、映像にエネルギッシュで動的な感じを与えます。これは、アクションシーンやダイナミックな映像に活気を与えるのに有効です。

被写体の内面状態の表現:

演出効果:被写体の心理的、感情的な状態を表現するのにも使われることがあります。混乱、焦燥感、不安定さなどの内面状態を視覚的に表現するために利用されます。

スタイリッシュな演出:

演出効果:映像作品に独特のスタイルや現代的な感覚を加えるためにも使用されます。観客に新鮮な視覚的体験を提供し、従来の編集規範に挑戦する効果があります。

コンテンツの短縮と編集の効率化:

演出効果YouTube動画では、多くの情報を短い時間内に伝える必要があるため、ジャンプカットは不要な部分を取り除き、必要な情報だけを短縮して伝えるのに使われます。

例えば、ビデオブログ(Vlog)やチュートリアルでは、話者が何かを説明している間に、無関係な部分やためらい言葉をカットして、コンテンツをダイレクトかつエネルギッシュにするためにジャンプカットが用いられます。

視覚的な興味の創出:

演出効果ジャンプカットは視覚的な興味を引き出し、観客が動画に集中し続けるのを助けます。

コメディチャンネルやエンターテインメント系のビデオでは、突然のショットの変更がユーモアの要素を加え、観客を驚かせる効果があります。

物語のペースの調整:

演出効果物語を語る動画やドキュメンタリースタイルのコンテンツでは、ジャンプカットを使用して物語のペースを加速させ、特定の部分に強調を置きます。

これにより、特定の瞬間や重要なポイントを強調し、観客の関心を保持します。

個性的なスタイルの強化:

演出効果YouTuberはしばしば独自の編集スタイルを持ち、ジャンプカットはその一部となり得ます。動画の独特なスタイルを作り上げ、観客に強い印象を与えるために使用されます。

ジャンプカットは、歴史的にも古くから使われていた演出技法ですが、ジャン=リュック・ゴダールなどのフランス新波映画監督によって多用され、映画編集の伝統的な規範を打ち破る手法として知られています。

ジャンプカットの使用は、編集技術の面では比較的単純ですが、その効果は非常に大きいです。このような編集技法は、観客の注意を維持し、情報を効率的に伝え、映像作品に独特なリズムとペース作るための強力なツールとして、YouTuberなどの動画クリエイターの間でも広く採用されています。

- スタンダートカット

- マッチカット

- モンタージュ

- クロスカッティング

意図したエフェクトを加えよう!

編集のノウハウを伝えるブログやYouTube動画などで『かっこよく、見栄えよくする』というのを見かけます。かっこよく、見栄えよくというのはどういうことなのか?感覚的な言葉で伝えるとわかりにくいかと思いますが、それは視覚印象の緩急と強弱のことを言っています。緩急と強弱の振り幅が広いほど、その変化から見栄えが良くなったように思えますし、かっこよく感じるのでしょう。

しかし、いくら特殊効果のエフェクトを多用しても、前後の映像が何かを意識した上で加えないとただただ派手な映像なだけで、印象的な動画に仕上がることはありません。

前後の繋がりをより意識すれば、エフェクトがより効果的にダイナミズムな映像を生み出します。

動画 演出 のまとめ

絵コンテの書き方が分かっても、演出方法がわからなければそもそも絵コンテは書けません。それはもうひたすら動画を大量に見まくってインプットするしかありません。

しかしそれでも、体系化された演出技法というものは必ずありますので、本などで調べてみるといいでしょう。

そして何よりも一番大切なのは、映像作品をたくさん見ることですね。

みて作品の中に込められたカットごとの意図をきちんと観察すること。動画を見て感じたことがなぜそのように感じたのかという映像を見直すことです。

すると映像がいかに人間の心に入り込み、心を操ろうとしているのか理解できるはずです。映画の歴史はプロパガンダの歴史です。映像の作り手はそこにも自覚的でいつつ、そしてそれが社会全体のためになるよう正しく作っていって欲しいと思っています。

演出 は考え方を示す仕事

動画の演出をするというのは、世界を築くということです。絵コンテ千本切りを果たした富野由悠季監督という方がおられます。富野監督はガンダムの監督で有名ですが、日本のテレビアニメの黎明期から鉄腕アトムの演出を手がけていた方です。

そんな監督の展覧会『富野由悠季の世界』展が2019年6月から2022年1月までの間全国で巡回されてました。

展覧会の中では絵コンテが展示され演出することを丁寧に説明されています。展示の冒頭で富野監督は観客へメッセージを寄せていました。以下引用させていただきます。

「演出」という仕事は、感覚的な仕事であると同時に、たいへん観念的な作業で、「概念(考え方)を示すことができる仕事」なのです。

富野由悠季 (展覧会『富野由悠季の世界』によせて)より

物語をどうものがたるのか?観客にどう思って欲しいのか?どう感じて欲しいのか?といったように観客に伝える仕事をされてきた方だからこそ、演出という仕事の素晴らしさが伝わる言葉だと思います。

みなさんも、映像表現に向き合って素晴らしい作品を作ってください。私も頑張ります。

- こちらの記事もチェック